『凶徒津田三蔵』

- 作者:藤枝 静男

- メディア: 文庫

「凶徒津田三蔵」は藤枝の小説としては異質な歴史小説。書き進めるのに難儀し、最初は津田のことを下らないとも思いながら、「同情的」「同感」になってくることで仕上げることができたと巻末収録のエッセイで語っている。作りとしては異質ながら、それでも藤枝らしいのは、津田の姿に自身の若い頃の政治に対する姿勢を重ねることで書かれた、という論評は講談社文庫版の解説でも言われていて、それは確かにそうだろう。ただ、「政治の中心を遠く離れ、田舎の駐在を転々とし、政治に失望しながらも自信は全くなく、頑固で、ひとりよがりの愛国心にとりつかれて自身をもてあましている。そしてついに追いつめられて大津事件を起す」という藤枝の評は興味深く、この鬱屈した「国士」的な情動が動員される現在、非常に示唆的に読めてしまう小説でもある。

併録の「愛国者たち」は多くの資料を下敷きにしながら、三蔵からはじまり、津山事件の後ロシアへの謝罪として自害した畠山勇子、事件の責任者としての明治天皇、そして内閣の脅しをはねのけて三蔵を死罪にせず法律通りに裁いた大審院長児島惟謙ら各人の人生を簡潔にまとめている。「凶徒津田三蔵」はもともと畠山勇子と並べて書くつもりだったのを、勇子を諦めて仕上げたものだったと著者はいう。政治に強い関心を持ち女権拡張論者だったこととロシアへの謝罪に自害するという古い考えが同居する愛国心のありかたが著者の関心を惹いたわけだ。三蔵も勇子も政治にかかわれない平凡な人間な点では同じで、殺害と自殺という飛躍でもって政治的なアクターとならんとする無謀さにおいて通ずる。明治天皇は降って湧いた事件にあわててさまざまな対処をするけれども、ニコラス皇太子と友好な会食を終えたと思いきや、ウィッテの回想ではニコラスはこののち日本憎悪者となり、生涯日本をマカーク(キツネザル)と呼び通したというオチが付いている。明治天皇は下々の民のしでかしたさまざまな行為によって事件の責任者として右往左往し胃を痛めるある種喜劇的な登場人物という印象すらある。

内閣の脅しに屈せず司法権の独立を守った児島惟謙はとりわけ興味深い。大津事件という日露開戦のきっかけにもなりかねない事件について、児島は刑法112条の謀殺犯適用を主張し、政府関係者は皇室罪として116条の適用を主張した。児島は皇室罪の「天皇」に「日本」とついてないのは国外皇族も含むとする、成立時の議論を無視した意見を却下する。「注意して」処理するべし、という天皇の勅命を逆手に取り、またロシアがこのとき新しい法律を作れと言ったことを日本にこの事件を裁く法がないと認識していた証拠だとし、法の論理を貫徹し内閣とのギリギリの抗争のなかで法に則った判決を下すことになるくだりは読ませる。さらに面白いのは、この司法権の独立を守った英雄とも呼ばれる児島について、その手記を読んだ藤枝は、自分を正義の権化と信じ込んでいるエゴイズムが行間から露呈していると批判していることだ。しかしそれによって政府の構造を浮かび上がらせている点を評価してもいる。児島の行動は薩長藩閥政府に対する宇和島藩の仇討ちという説を紹介し、また大審院長たる児島自身も担当裁判官に職権濫用とも言える干渉をしているではないか、という児島のエゴイズムへの言及はその神話化への批判ともなっており、通り一遍ではない読み込みを感じる。

責任者明治天皇とその心痛を誘う三人を含めた「愛国者たち」を描く日本近代史の一コマで、三蔵のみならず勇子も児島も、そこにある実存、エゴイズムによって連繋させられているように見え、藤枝の関心はこのエゴイズムの剔抉という点で私小説とも通じるものがある、というと簡単過ぎるか。

司法権の独立(明治24年5月27日、「大津事件」の被告に無期懲役が宣告される)- 今日の馬込文学/馬込文学マラソン

大津事件についてはここに参考文献含め短くまとめられている。内閣からの司法権の独立というのは昨今の状況をも想起させるけれども、それが薩長への敵愾心という強烈なエゴイズムでもなければ貫けないものだというのは、なかなか示唆的なものがある。

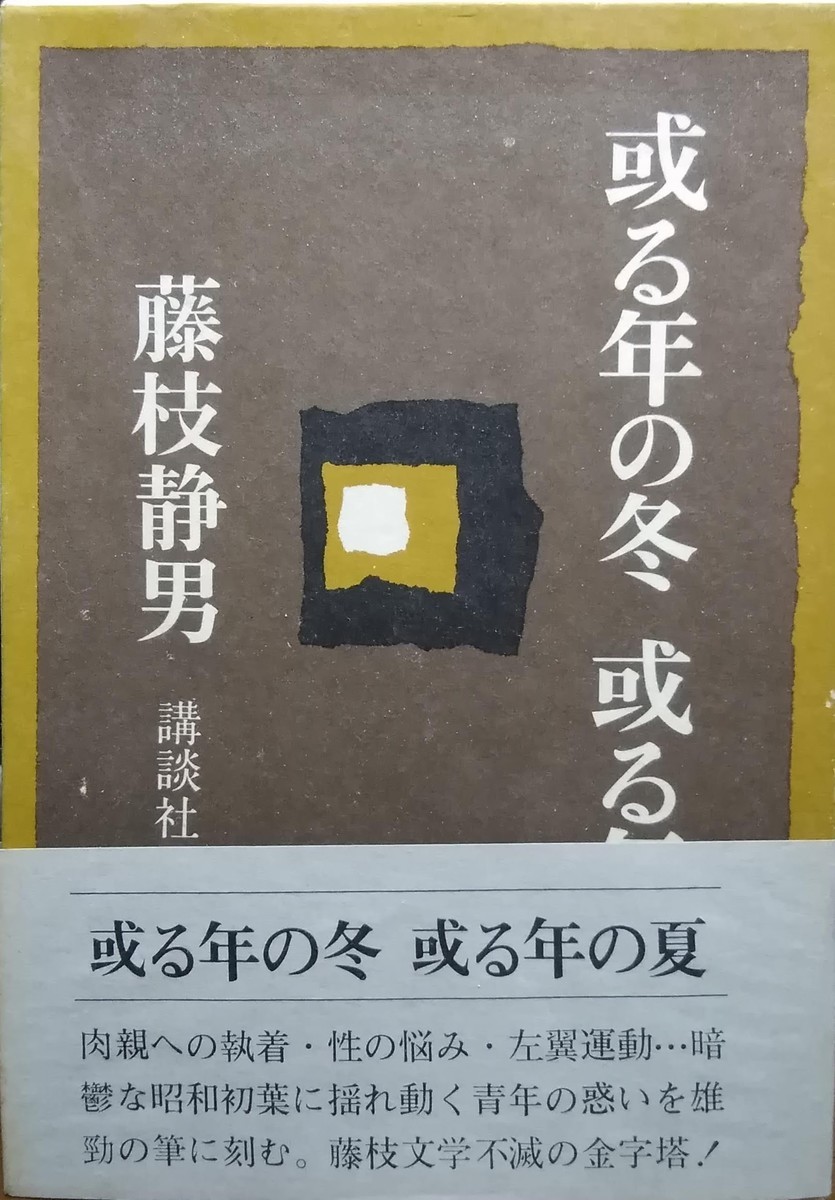

『或る年の冬 或る年の夏』

- 作者:藤枝 静男

- 発売日: 1993/11/02

- メディア: 文庫

序盤、亡くなった人物として出てくる飯尾は藤枝静男の筆名になった北川静男がモデルらしく、中島は平野謙、三浦は本多秋五を元にしているとのこと。積極的に左翼運動にかかわる二人に対して、主人公寺沢はそのプロレタリア芸術の安易さにつねに違和感を抱いている。「強力なイデオロギー社会は学問芸術の自由を圧殺するにちがいない」(123P)と考える彼は、左翼評論家が労働者は生産の本来の性質としてまた未来への自信がある以上は当然に楽天的だ、と言ったすぐあとに露骨で猥褻な冗談を笑う場面が入っただけの小説が現われたのを目撃する。芸術に対する潔癖ともいえるこだわりと中島らの社会正義のために使えるものは何でも使うしかないじゃないか、という政治優先との衝突がある。

寺沢は政治と芸術以外にも自己の性欲についても煩悶を抱き、恋愛と性欲のあいだにも引き裂かれる。寺沢が女性の裸体を見るためにデッサン画の教室に通う場面で、初めて裸体を見た時は「固い醜い」ものだと思っていた女性の体が、教室を続けていくうちに美しいものを見てそれを描いていることに気づき始める。幻想と現実の落差から、観察と手を動かすことで美しさを見出していくのが印象的な場面だ。

寺沢の中島らへの劣等感も、そのイデオロギーの正しさを認識しつつ、しかし拷問や暴力といったものが恐ろしい、という痛みへの恐れで運動に参画できないことからくる。しかし、寺沢が救援が必要と言われて金を出してしまい、それによって警察に逮捕される瞬間から彼は豹変する。早朝突然に訪れた人間が、最も恐れていた結核の家族の死を伝えに来たのではないとわかった瞬間、警察に敢然と抵抗し、それまで恐れていた暴力にも耐えたばかりか、他の左翼学生が寺沢の件を白状したのにもかかわらず、自分は「赤」ではないと繰り返しながら頑固な黙秘を貫くようになる。

逮捕され暴力を受けたことで、不安と恐れの奥にこれで決着が付いたという落ち着きを感じ、「同時にそれが三浦や中島に対する劣等感からの無傷の解放を意味していることをも彼は微かに自覚していた」(201P)と考える。しかし彼は暴力を振るわれており、身体は無傷ではない。それでもこう考えているところに彼の自意識のあり方が見える。実体験を元にしたというこの吹っ切れる場面が非常に印象的で、性体験を経て「呪縛から解き放たれた」ことを思うのとともに、自意識の自己分析が描かれている。そういえば、逮捕の切っ掛けの支援のとき、依頼されて即小銭以外の有り金全部を渡したのは「三田村四郎の家族が病気」だからだった。ここでもやはり家族が主人公の大きなこだわりとなっている。

講談社文芸文庫で読んだけど、手持ちの単行本についてる二ページほどの後書きが文庫ではカットされてる。作品集はともかく一冊の復刊にみせてこういう細かなカットされると違和感がある。著作権的な問題があるとも思えない。中村光夫の『二葉亭四迷伝』で、解説ばかりか作家案内でも言及されてる後書きがなかった、という困惑させられることがあったのを思い出した。

- 作者:藤枝 静男

- メディア: -