- 作者:笙野 頼子

- 発売日: 2020/06/18

- メディア: 単行本

二度目にお会いしたとき、師匠はもうお骨になっていたと先程書きました。私が師匠について初めて書いたのは追悼文です。「会いに行った」という題名にしました。そう書けば文中で会えるだろうという気持ちがあった。どんなに未熟でも文というものにはそんな力があると。しかしお骨のある祭壇を見て来た直後なので、さすがにそれはないと追悼を書き上げて、また思った。でも今思えば案外にそこで会えていた。48P

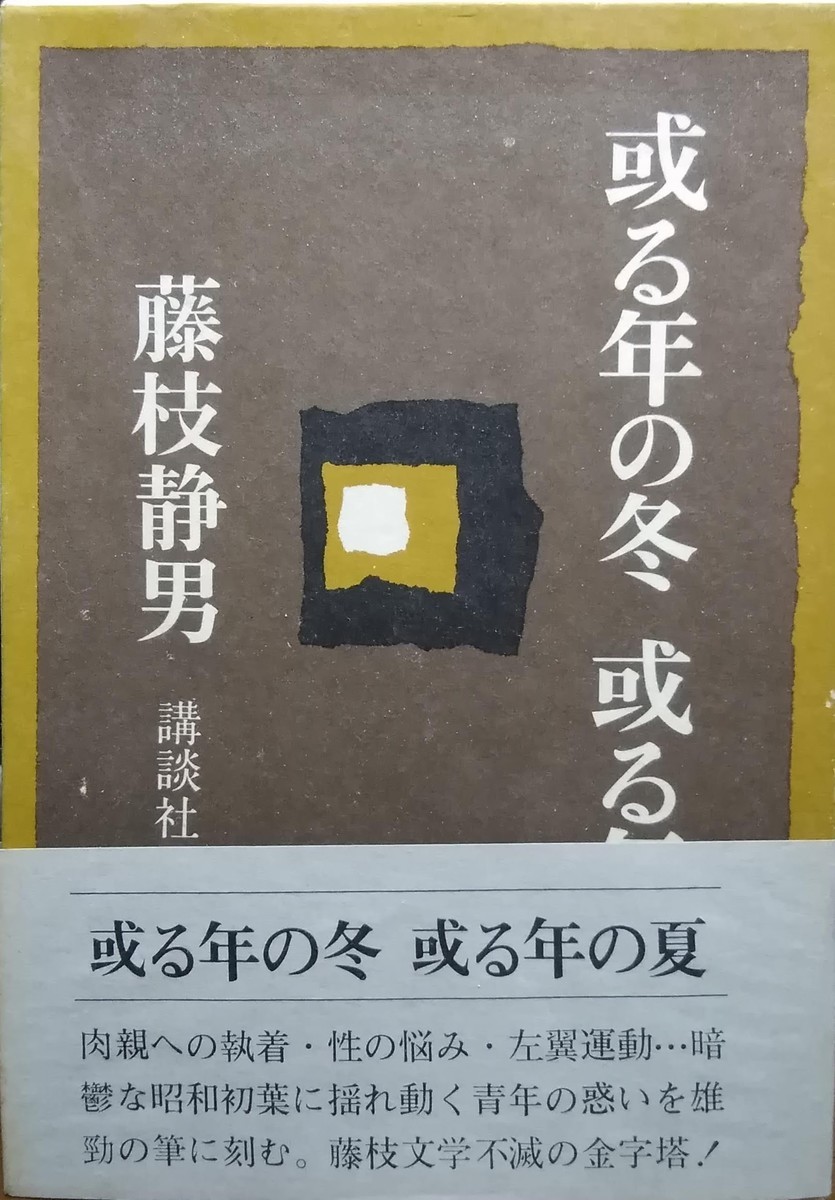

笙野頼子には森茉莉について書いた『幽界森娘異聞』があるけれど、これは藤枝静男について書かれた長篇小説。じつは藤枝静男のことを作者が新人賞を取った時は知らなかったらしい。彼が推挙してくれたことで世に出た作者が、私小説を突き詰めて私小説から大きく逸脱する私小説、という彼の影響を受けた方法によって藤枝を語る、「私小説」ならぬ「師匠説」と称するその文学的恩への返答が本作だ。なので、藤枝を未読の場合、少なくとも『田紳有楽・空気頭』(講談社文芸文庫)くらいは読んでおいた方がいいと思う。

『空気頭』の冒頭を引用してスタートし、『田紳有楽』を軸に藤枝の諸作を題材にし、「志賀直哉・天皇・中野重治」などの評論をも読みつつ、台風が二度襲来した2019年の千葉県佐倉市の自宅から、TPP、FTAといった農業医療売り渡し条約に乗っかる国への批判を繰り広げる異色の「私小説」。

自分の体の中にある性欲を他者のように憎み、しかもそれから目を背けず自分の所有物として引き受けつづける。性欲に苦しむのはそれが強いからではない。自分の外にあると言ってしまいたいほど理不尽で不可解なものだからだ。なので多くの男性は男尊的な制度の中に、逃げ込んでしまうか、女性に責任を押しつけて被害者面をする。そうした男尊連中はそれで物が分かったという事にして安心し、自分の性的責任に関しては見なくなってしまう。ところがあなたは逃げない、しかし欲望の「醜さ」に屈伏もしない、ただ理解しない。理解しないから苦しみも残ってしまう。52P

藤枝静男の性欲とのかかわりをこのように読む作者の、藤枝静男を師匠と仰ぎながら全身で彼を読み込もうとする試みはこの藤枝自身の格闘のように、自身と師匠とをめぐる格闘という楕円的関係でもある。『金毘羅』あたりからの所有と自己の「仏教的自我」のテーマが、本作でもさまざまに変奏されているけれど、「脳内他者」、私のなかの他者性というテーマが「私小説」と「師匠説」という読み換えに現われている。

師と仰ぐ存在の読み込みという点では藤枝の「志賀直哉・天皇・中野重治」も同様で、これを読むのは志賀直哉の「特権的所有的自我」と中野重治の「国家対抗的自我」とのあいだで揺れる藤枝の自我にフォーカスするためだという。「師匠には俺がない。特権的所有として所有するものがない。いつも家族のため友達のため、例えばあの時は婿さんのため」という彼の自我のありようを、「文学的自我を保持するために師匠は「いや」というのではないか?」(192P)という点に見出そうとする。信仰としてよりも所有としての仏像、骨董。もちろん作者が断るようにこれは作者の「私的」な読み込みで、ここには『田紳有楽』の池や骨董たちにあたるものとして、作者の千葉の家と猫の存在が反響しているように見える。

この小さな所有としての家は、『田紳有楽』の空飛ぶ焼き物のように台風で一瞬宙に浮いたようにさえなる細部が思い返される。

そういえば、笙野頼子自身が金毘羅だったという破格の私小説『金毘羅』は、主人公が弥勒菩薩だった『田紳有楽』の引用ではないのか。作中にはこう書かれており、意図した引用ではなさそうだけれど。

なのに『金毘羅』、「二百回忌」、だいにっほんシリーズ、全て彼の影響をうけているのかもしれないと今思ったりしている私、私。その影響とは何か? それは神の俗人化、場と時空の変形、私小説的自己の分裂、……ああ、でもそれならすべて、『田紳有楽』だ。195P

『田紳有楽』の池、そして『金毘羅』も水が重要だったように思う。水のモチーフについては藤枝の水の擬人化について論じた勝又浩を引用している箇所がある。

世界と自己とが常に明確に区別対峙されていた志賀直哉には、そもそも擬人法、或いはこうした一種の感情移入された情景などということがあり得ないことだったのであろう。21P

そしてこう述べる。

水それ自体に解放を見る師匠、水になって逃げたいと思う師匠。同時に人間の嫌な性から自由な生物が、水の中にいるとつい、一瞬でも幸福なのではないかと錯覚してしまう小さな優しさ。

水の中に群れて、生まれてすぐその殆どが喰われ死ぬ生き物、それは師匠の、結核で早く亡くなった兄弟姉妹を想起させる。21P

リアリズムから幻想にいたる破格の私小説としての藤枝静男作品との長年にわたるつきあいや親族の話を前提にした私的な読み込みが、まさにその実践でもあるようなかたちで描かれつつ、いま目の前にあるものを自分の「茫界偏視」として言葉にし続ける「報道」に結実する笙野頼子の「師」と「私」。後藤明生『壁の中』での永井荷風の延々たる読み込みを思い起こさせるような文学的先達との小説的対話になっていて、『金毘羅』が自身の誕生秘話でもあったように、今作は作家笙野頼子の誕生に大きくかかわった藤枝静男と自身とをたどり返す一作ともなっている。

デビューから十年、本が出なかった。師匠、私は生きていますよ、と言って京都の下宿 で時々泣いていたりした、しかし彼はそのような脳内他者であるばかりではなく、実はいつも後ろにいてくれたのだった。というのも、私がデビューから何年も経ち、完全に忘れられながらもあちこちに汚い字の原稿を持ち込んでいたとき、「あああの、師匠が、それならこの人の作品は悪いはずはない」と言って、最初の編集者がもう私に送り返そうとしていた作品を、師匠を尊敬する方が読んでくださった。そんな事はよくあった。彼に褒められた事は本が出なくても十年残っていた。290-291P

私小説をめぐる師と私の語りは、私小説を書いているのは「千の断片としての自分」だという認識持ちつつ、書くことの他者性へと向かっていく。

そして私小説のもうひとつの原則。今書いているのは、それは、……。

必ず自分であってけして自分ではない。しかし、自分の肉体、経験と分かちがたくしてなおかつ、自分さえ知らぬあるいはもう忘れてしまった自分、である。それは千の断片としての自分である。

それ故にもし、自分が間違っていたとしても、自分の文章は自分を裏切らない。172P

だがそれでも、結局、ただひたすら目の前のものを書く事を、私は信仰しているのかもしれないのでした。それがミクロ報道、ミロク私小説です。258P

師匠! 師匠それではまだ実況を続けます。ていうかなんか、こうしていると私小説とは何か、の一面が現われてくるような気がしましたよ。260P

私を書くことそのものが私ではない私を生み出すことや、私の眼前のものを直視していくことという、書くことそのものの他者性が迫り出してくる。徹底して私的になることによって私を越えた私を文章に刻みつける、書くことの意味にたどりつく。私と他者と書くこととの、笙野頼子の方法のありようがここにはある。

そういえば金井美恵子『カストロの尻』、最初の一篇が後藤明生『この人を見よ』について書かれていて単行本も買ってはあったんだけど、未読だったので終盤で藤枝静男の「志賀直哉・天皇・中野重治」に触れられていたのは知らなかった。後藤の『この人を見よ』には藤枝の『志賀直哉・天皇・中野重治』の影響があるんじゃないかなと思っていて、まだ出る気配のない私の後藤明生論では、『この人を見よ』について書いた箇所は「志賀直哉・天皇・共産主義」という藤枝文をもじった章題をつけてたりする。

あと、『田紳有楽』の磯碌億山を、「居候奥さんなのか?」と推測してるところ(199P)があるけど、これは弥勒菩薩が顕現する「五十六億七千万年後」の五十六億をイソロクオクと読んでるんだと思う。『田紳有楽』でもその年数と名前が近いところにあったと思う。108ページの文豪とアルケミストへの言及、そんなの雑誌にあったっけと思ったらここ一段落くらい書き足されてる箇所だった。加筆箇所も結構あると思うけど、気がついたのはここと、講談社文芸文庫総選挙のくだりか←モモチさんに指摘されて気づいたけど、これは元からありました……。

shonisen.blogspot.com

こちらで感想と諸情報へのリンクがまとめられている。花布の指定ミスがあったという装幀の話も面白くて、「会いに行って」の「て」のフォントが大きく違うところは改めて見るとなるほど、と思う。90年代のエッセイ「会いに行った」があり、今作では『会いに行って』と言葉の感触がより開かれていて、この変化の予兆を反映したものだという。リアルタイムな目の前のものとの出会いを描く今作らしい箇所。

なお本書は笙野頼子さまより恵贈いただきました。

雑誌掲載時の感想

いくつか既にブログにもまとめたことがあるけど、雑誌掲載時の感想を再度ここに残しておく。

連載第一回分(「群像」2019年5月号)

「群像」でスタートした笙野頼子の新作は藤枝静男。笙野が特定の作家を題材に長篇を書いたものでは『幽界森娘異聞』があるけれど、藤枝は新人賞で笙野頼子を強く推したいわば文学的恩人とも言うべき人物。その藤枝静男について、笙野頼子なので当然事実に基づく評伝ではなく、藤枝の「私の「私小説」」にちなんで、「私の師匠説」を書く、と始まっている通り、「自分の私的内面に発生した彼の幻を追いかけていく小説」として書かれていく。初回は、藤枝静男の「文章」から、強いられた構造を脱け出ようとする技法を、語り手自身との類似点と相違点を検討しながらたどろうとする試みのように思えた。新人賞で自分を見いだした「師匠」の小説をたどり、静岡での藤枝静男の娘さんとの出会いへと話がつながっていく。藤枝は潔癖な性格から自身の性器を傷つけたエピソードが知られるけれども、今作でも「自分の体の中にある性欲を他者のように憎み、しかもそれから目を背けず自分の所有物として引き受ける」143Pと書かれ、その倫理性を評価しつつ、笙野作の語り手自身は性欲に苦しんでいない、と彼我の切断線を明示しもする。藤枝静男の「理解」とは、理論ではなくつねに具体物から発し、その具体的な文章から奇跡を起こす、と評し、リアリズムに徹することでリアリズムを越える道を示す。性欲あるいは膠原病の、自身の身体という具体物を見つめる視線と、その外への志向が見いだせるようにも思う。志賀直哉と藤枝静男について、勝又浩の論を引用しつつこう書いている箇所が簡潔にこの師弟の差異を示している。

連載第二回分(同7月号)

第二回は、「不毛な改元」を話題にしながら、藤枝静男の文芸時評にあった天皇への怒りについて、これも引用の集積『志賀直哉・天皇・中野重治』などを引用しながら追っていく。笙野の旧作『なにもしてない』で既に改元や天皇について書いていたことと、最後ホルンバッハの日本女性蔑視CMの件にふれつつ、多和田葉子との対談のために共産党本部へ行ったことが最後にあるのは当然意図的な構成だろう。改元騒ぎを「平成からゼロ和、それはTPP発効直後のリセット元年だ」と厳しく批判しつつ、志賀は天皇に近いが故に捕獲されているけど、中野もまた人間と制度を切り分けられるが故に人間を人間性によって判断するという文学を禁じられ、政治に捕獲されているとも指摘する。藤枝静男を文芸文庫以外のものも読まないとな、と思っている。

連載第三回分(同9月号)

第三回は、藤枝静男の「志賀直哉・天皇・中野重治」をめぐって、それぞれの作家の「私」を読み込むような叙述で、中野の「『暗夜行路』雑談」が、作家にとっては不毛な評論だと批判しつつ、「五勺の酒」の不毛でない語りもしかし、「天皇」という人間に捕獲されてしまっていると指摘する。改元下、「天皇の人間性」という捕獲装置をめぐる読み直しのなかで、「私」と「人間」についてのさまざまな様相がたどられる。語り手が志賀を結構評価しているのは、つねに自己に即くありかたが「私小説とは自己だ」という持論と通じるからだろう。翻って中野の志賀批判は成心のない、本心からのものでもそれは「批評機械」と呼ばれるように、公共性や理論的なものであれもやれこれもやれ式の、作家には届かないものと批判される。さらに中野は「私的なものを理解することが不得意」だとし、「特権的自我、所有する自我」もそうだ、と。最後に、小説を書いてるのは、「必ず自分であってけして自分ではない。しかし、自分の肉体、経験と分かちがたくしてなおかつ、自分さえ知らぬあるいはもう忘れてしまった自分。千の断片としての自分。/ もし自分が間違っていたとしても自分の文章は自分を裏切らない」と締められる。

連載第四回分(同11月号)

第四回、19号せまりつつあるいま台風15号の被害について現政権の対応が批判されてるのを読む味わいといったらない。仏教や自我の問題は当然この国土、国民に対する責任の問題に通じる文脈において浮上する。だから当然カッコ付けされてるように「関係ない話」ではないわけで、土を通じて藤枝静男が並ぶ。印象的なのは小川国夫が藤枝について言ったという「汚穢に触れざるを得なかった汚れない人物がその本質と言った、その汚穢とはまさに戦争と軍隊。つまり女性ではない」367Pという箇所。志賀直哉の『暗夜行路』を「特権的所有者が関係性に侵犯されて負けていく話」とも要約しつつ、藤枝静男について「師匠には俺がない。特権的所有として所有するものがない。いつも家族のため友達のため、例えばあの時は婿さんのため」371Pと志賀藤枝を対比していく読解。文学的自我を保つための「いや」という口癖に着目するのも面白い。最後、「師匠の私小説『田紳有楽』はこのように「でたらめ」と称し、一切のお約束的リアリズムの手足を縛ったまま、真っ暗の崖に飛び下りても、体から文章の翼を生やして空中浮遊した世界文学」384Pだと述べる。画像部分で見つからないと書いていた土のなかからUTSUWAの破片を掘り出すやつ、『壜の中の水』の表題作で窯跡の土のなかから陶器の破片を掘り出すエピソードとは違うやつなのかな。エッセイ集はそんなに読んでないからわからないけど。藤枝著作集月報での混浴温泉のエピソードは、立原正秋のそれについて後藤明生が訂正をしたものだろう。文芸文庫の月報集で読める。後藤のは『夜更けの散歩』に収録。

連載第五回分(同12月号)

第五回最終回。台風15号から始まっていて、前回に続いて今回は19号の暴風による体感を「実況」しつつ、台風、日本の政権、そして藤枝静男の戦争体験を災難・危機として重ね合わせつつ、藤枝静男の文学、自我をたどる。 「師匠、私達日本人にはもう国がありません」「雨も風も使わずとも国民は殺せます」、という直近の自然災害と政治的過程による危機の感覚のなかで、「イペリット眼」や「犬の血」といった「医者的自我」によって「戦争の恐怖をとことん抉りだした」藤枝を読んでいく。医学的な発見の喜びと患者の苦しみという悲しさの同居という医者の矛盾や、患者から解放されることが仕事を失うことと繋がることや、他国人を犠牲にし、少年を犠牲にして自己をも犠牲にする人間を医者独自の視点からこそ「戦争の異常空間が現れ渡るのだ」と。医者自身の矛盾を剔抉するにとどまらない藤枝の自己への厳しさについて、あるいはこうも書かれる。「彼は優しすぎる。つまり優しさ故についた傷は深く、その深さが彼の激烈さを生む」(283P)と。女性についての態度の箇所だけれども、戦争への毅然とした態度もまた生き延びた感覚によるだろうか。

「師匠は国民が戦争につっこんでいった状況を、騙されるのとは別に、まず本人達が望んで、というか異様な真理に乗せられ理性なく加担したのだと考えている。天皇についても、天皇を支持して、天皇制と天皇をわける事が出来なくなるのが、一般大衆の性だと理解している」276P

藤枝静男の自我と小説的に作られた私とのあいだを読み込みながら、笙野は最後に自分の小説が読まずに送り返されそうになったときでも、あの藤枝静男が褒めた人なら、ということで編集者に読んでもらえたことを記している。「彼に褒められた事は本が出なくても十年残っていた」。本作はこの十年を大事にしつつ、デビューから四十年が経とうという現在、読むことと読まれることの渾身の応答として書かれている。また藤枝は生き延びた戦後を書き、笙野は来つつある危機を実況しつつあり、時間的に対照的な動きがある。危機のまさにただなかで書かれた今作は危機の後にも読まれるはずだ。