- 出版社/メーカー: 恒文社

- 発売日: 1969

- メディア: ?

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: デーリ,板倉勝正

- 出版社/メーカー: 恒文社

- 発売日: 1969/08/01

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

工藤幸雄・大塚寿一・羽仁協子「動乱に取りくんだ二人の作家」……3P

デーリ・ティボル

「ニキ〈ある犬の物語〉」 板倉勝正訳……27P

「陽気な埋葬」工藤幸雄訳……115P

「精算」片岡啓治訳……165P

「サーカス」徳永康元訳……205P

シャーンタ・フェレンツ

「二十時間」羽仁協子訳……227P

「ミュラー一家の死」羽仁協子訳……347P

中村真一郎「わたしの作品論 デーリ・ティボルの文学」 ……387P

月報13 1969.03

編集部(田代文雄)「日本における東欧文学紹介の歴史」

「東欧文学主要作品文献目録」

デーリ・ティボル Déry Tibor (1894-1977)

1894年、デーリ・ティボルはユダヤ人の商人を父として生まれ、子供の頃は薄弱な身体のため、外国で療養することが多かった。その後叔父の経営する会社に入り、そこで再会した商科大学時代の知り合いから文学への導きを受けたという。文学とともに、叔父の収入に比べて薄給で働く同僚達を見て、政治的にも目覚めた。1917年にはハンガリーを代表する文芸誌「西方(ニュガト)」誌に小説を発表したところ、当局に「風俗壊乱」と決めつけられ、それがますます彼を反ブルジョアへとむけさせた。その後会社でストライキを組織し勝利したものの、叔父によって報復として軍隊に送り込まれ、そこでデーリは脱営の重犯として軍の監獄で過したという。

1919年、革命によってハンガリー・ソヴィエト共和国が成立するものの短命に終わり、デーリは「生涯の最初の危機」をむかえ、新婚の妻を伴って七年の亡命生活がはじまる。放浪生活の中で詩や翻訳、小説などを書き、三十年代中盤は大作も刊行し、ウィーン労働者蜂起にも加わる。その後帰国し、アンドレ・ジイドの『ソヴィエト紀行』の翻訳が「破壊的な共産宣伝」として投獄され、以来終戦まで出版から締め出される。戦後になっても、ブダペストを解放する赤軍の描写が問題だとして発禁になり、戯曲が上演禁止になるなどの措置を受けた。党の文化部長だったレーヴァイ・ヨージェフが先頭に立って攻撃し、「党の偉大さを学ぶことが出来ない」などと糾弾した。

1956年、デーリはハンガリー動乱を主導した「ペテーフィ・クラブ」の主導的人物となり、広場に集まった群衆を前に演説をした。動乱を扇動したとして三年の刑に服した。

ルカーチ・ジェルジと親交が深く、解説の工藤幸雄がデーリに会いに行った時のやりとりが面白い。社会主義リアリズムについて工藤氏が聞いた時、デーリはそんな訳の分らないものは知らないね、分った振りをする奴はいるが、と答えた。そしてルカーチが家に来ると、デーリは「分った振りをするやつが来たよ」と彼を紹介する。そんなルカーチは「ハンガリー現代文学の最も重要な作家は?」と工藤氏に聞かれて「それならいまきみの目の前にいるよ」。

ニキ〈ある犬の物語〉"NIKI" 1956

本作はそのハンガリー動乱の年に発表されたもの。動乱前の作品だろう。ある犬の物語、とあるように、主人公アンティのもとに現われた犬、ニキを中心に描いた作品だ。アンチャとその妻のもとに現われたニキは、二人によって飼われるようになるのだけれど、夫アンティは以前勤めていた場所での行動を逆恨みされたらしく、密告されて理由も知らされず逮捕されてしまう。

妻は残され、少ない金でもニキを手放すことなく飼い続け、夫の帰りをひたすらに待つという話だ。1948年からの数年を舞台にしており、飼い犬のニキを野犬処理班が追い回し、彼等を嫌う住民達からの手助けを受けて、ニキをようやくつかまえても、有り金すべてを賄賂として渡さないとならなくなったという状況や、夫の不合理な逮捕など、スターリン時代の東欧を思わせる閉塞的な状況が窺える。

しかし、それはあくまで背景で、作品は非常に丁寧にニキの日常的な行動を描写し、それがとても読み応えのあるものになっている。デーリはじっさいに犬を飼っており、その経験に支えられたのだろう緻密な観察は、犬を飼ったことのある人にはより面白く読めるだろう。

主人が逮捕され、まったく家に帰ってこなくなっても、毎日毎晩足音を聞きつけては扉まで走っていき、アンチャが帰った来たのかと誤解するニキの姿。いつしかそのことも忘れて、ニキはアンチャのことなど忘れてしまったかと思っていたのに、以前住んでいた所に戻ると、アンチャがいつも立っていたバスの停留所のにおいを嗅ぎまわって、それを見た夫人が腕を振るわせる描写など、動物の行動と苦境にある妻の姿を描き出している。

ちょっとバカで愛らしい犬が、生活の苦難とともに健康を害していく様子も描かれ、捕まった夫の消息すら知れぬ状況というアンチャ夫人が生活を犠牲にしてでもニキを飼い続ける困難さは、不興による生活レベルの低下を示していた当時の社会への批判的意図も当然あろうけれども、それは前面に出ることはなく、夫妻と犬とをしっかりと見据えて描くことで背景に浮かぶような描き方になっている。

だから、非常に普遍的に読める作品になっており、話としてはベタな気もするけれども最後はちょっと涙が出そうになる、犬文学の傑作だろうかと思う。岩波あたりで文庫化したら結構人気が出るんじゃないかな。

陽気な埋葬 "Vidám temetés" 1955

ある芸術家Vの死期を描いた作品。冒頭からは、そのV夫人がお見舞いやら何やらで、見栄を張る様子や、喪服を買いに歩きまわったり、夫を良い墓地に埋葬されるべきだと当局の人間に掛け合ったり、遺言状に何が書かれているかや自分の知らぬ遺言状がないかなどを探し回ったりするるさまが延々と描かれ、虚栄にまみれた女性を滑稽に描き出すようなスタイルなのだけれど、途中でVと若い娘との対話が差し挟まれ、芸術家の自身をふり返った対話が交される。

ある芸術家の死を滑稽にそして陰惨にも描いた独特の作品で、どこかデーリ自身を写して書いているような気もする。そんなデーリは作中でもう死んだ、彼の告別演説は「レーヴァイ・ヨージェフ」がやった、といった皮肉な文言などもあったりしている。

ずうっと本を読んでいる変な人物の仕掛けなどもあり、芸術というものへの皮肉な自虐のようにも読める。

精算 "Számadás" 1961

ある大学教授のアパートに大学生が無理矢理入ってくる所から始まる短篇。その二人の会話はどうも要領を得ないのだけれど、これがどうもハンガリー動乱後の状況を舞台にしていることがわかってくる。町中には雪の中に炎上した戦車が埋もれたままになっている。

教授は、電車に乗りこむのだけれど、一緒に載っているのはみな、国境を越えようとしている亡命者たちだった。大学生乱入のあと、教授は決意もあやふやなままに、亡命へと向かっていくことになる。その一団には、動乱で学生を支持したことを妻に密告されたという男などがいた。

教授はおそらく動乱を支持しなかった側の人間で、動乱後の状況下で、その「精算」としてなのか国外亡命を試みるということなのだろうか。しかしそれは自暴自棄な試みで、準備もせず、計画もなく、着の身着のままでの無謀な亡命だった。保身故か体制側についた者の悔恨を、滲ませるように描いた作品だろう。

当時動乱後の亡命者は二十万人を数えたという。雪中行軍で国境を越えていく亡命の様子が描かれている。

サーカス "A cirkusz" 1960

動乱による投獄から出所後の最初の作品。親が家を空けた間に子供達のサーカスをやろうという遊びを描いた牧歌的な作品に見えて、明らかにハンガリー動乱のテーマを埋め込んだ仕掛けを持つ短篇。

たんにサーカス、というだけではなく、サーカスというからには動物がいなくてはならない、ということになり、そこで檻に入れた猿、のかわりにある子供の幼い弟がかり出されてくる。そして、猿なんだからその弟を裸にして檻に入れる、というから穏やかではない。兄は抵抗するのだけれど、リーダー格の少年に強要されて、その幼い弟は裸にされて檻に入れられ、見世物として街中を練り歩く一行に組み入れられる。

サーカス随一の呼び物、として檻に入れられた裸の子供。その一行を見た若者は、それは何だと聞くと、猿だよ、一行は答える。名前は、と聞くと猿だ、と答え、本当の名前は、と聞くと、本当の名前なんてない、と応答され、若者は笑う。

しかしそれからその兄は、弟を檻から出してくれ、と嘆願する。団長役はそんな子なんていないなどとはぐらかし、列を乱すなと怒鳴る。兄は、自分の弟は猿じゃない、と言いつのるなか、花婿役をしていた内向的な少年が進み出て、「その子を放してやらなくちゃいけないよ」、と発言する。団長役のリーダー格の少年の脅しにも屈せず、その子を放すべきだ、と繰り返し「人間を檻の中へとじこめるなんてよくないよ」と繰り返す。この緊張感漂うリフレインが、動乱の主張を映し込んだものというのは明らかだろう。後年プラハの春では「人間の顔をした社会主義」というフレーズが知られているけれども、つまりはここでのリフレインも同じテーマだ。

フィレモンとバウキス

- 作者: 工藤幸雄

- 出版社/メーカー: 恒文社

- 発売日: 1966

- メディア: ?

- この商品を含むブログを見る

シャーンタ・フェレンツ Sánta Ferenc (1927-2008)

シャーンタは1927年、第一次大戦後、トリアノン協定でルーマニア領になったトランシルヴァニアのブラッショーで生まれる。父は多数の子供を抱えて食うに困った田舎から出てきた貧困層といい、彼もそのような生活を送るなかで、ドストエフスキーを読破していたという。そんな彼はデブレツェンの中学校で起きたストライキで活躍し、学校を追いだされからは学校に戻ることなく職を転々とし、鉱山などにも勤めた。そこで妻と出会い四人に子供をもうけたことで、より仕事の選択肢を増やすために、父と同じように田舎を出、ブダペストへとやってくる。1954年に最初の短篇が発表され、58年には中学以来学歴のない彼は、例外を許されて図書館司書になる。ハンガリーの最高の文学賞といわれるヨージェフ・アッティラ賞を二度受賞しており、一度目は56年に短篇の仕事に対してで、二度目は本書収録の『二十時間』に対して与えられた。

二十時間 "Húsz óra" 1964

ある村にやって来た男が、過去に起こった殺人事件についての話を調べていく中で、村の人々のさまざまな話を聞き出し、戦後社会の庶民の生活のありさまを浮き彫りにしていくという構成を持った長篇。

話としては難解なわけではないのだけれど、これが非常に分りづらい。動乱後の人々の生活を具体的な所から描いていくというわけで、当時の社会状況をある程度知ってないと話の脈絡がつかみづらく、なんのことを言っているのか、という部分がとても多くなってくる。

周辺から話がはじまっていくので、コチシュ・ベンヤミンという人物が殺された事件というのが軸にあり、その犯人とされるヴァルガ・シャーンドルといった基本的な人物関係を中心に考えながら読むとある程度把握できるだろうと思う。

ベースになっているのは、戦前社会の記憶と、戦後社会主義体制になってからの時代の変化への思い、だろうか。戦前1919年にハンガリー革命が起こった時、その挫折は百姓達に詰腹を切らせる結果になった、という強固な記憶があり、戦後の農地改革において、農民等が決して土地分配にサインしなかったという話が口々に語られる。また、社会主義革命のために自身を犠牲にして働いたのに、戦後になったら学歴も資格もない、として疎外されたことを恨む人などなど。

人々の口から語られるのはそうした、疲れを滲ませた言葉ばかりで、殺人事件の記憶も生々しく、作品全体がある種の諦念に包まれているような感触がある。動乱後の社会体制への矛盾と不満を具体的な描写のなかに捉えた、という作品だろう。通時的に庶民の生活をたどったフェイェシの『くず鉄墓場』に対し、ある一日の人々から聞いた話として共時的にまとめた『二十時間』は、時間の扱いが対照的だけれど、殺人事件が当時の社会状況を描き出す動因となっている点など共通する部分が多い。

ミュラー一家の死 "A Müller család halála" 1958

本書最大の問題作、といえる。ミュラー一家、というようにこれはドイツを舞台にしていて、しかもナチス政権下でのドイツだ。

冒頭は牢屋に入れられたミュラー氏が、同室の男に、自分は未来に対して明るい見通しを持っている。こんな無法が許されるはずはないからだ、と言っていて、その男に呆れられているところからはじまる。なぜミュラー氏が投獄されているのか、その謎を読者に提示しつつ語られていく。

新しい子を産んだ妻との生活の様子が描写され、妻は自身の生活を切りつめて子を産み育て、ミュラー氏も献身的に子供への多大な愛情を注ぎ、子供達は人類の宝だ、子供達を愛し幸福にすることは人類に対するつとめでもある、とやや大仰ながら善良な生活を送っている。

ただ、ミュラー氏のどこか奇妙な所がだんだん出て来るようになる。逮捕された自分のポケットに修理に出した靴の預かり証が入っているのを見つけ、彼は裁判中(何の罪状かはまだわからない)に、妻への伝言を要求する。それを同室の男に笑われると、ミュラー氏はこう演説する。

そうでしょう、それは一人の父親の要求できる当然の権利だし、裁判官たちの果たさねばならない最低の義務です! それなのに裁判官たちは、わたしのことを祖国の裏切り者呼ばわりをし、沈黙を要求しました。そこでわたしは、祖国、祖国というが、もしわたしが六人の子供を立派に育てられなければ、あなたたちのいうその祖国はどうなるのです? 355-356P

自分が多くの子供を育て、それが国家に貢献していることを自負している。この善良なる一市民ミュラー氏は、警官職にあった。しかしそんなとき、彼は祖母から、警官のような立場にあるものが、もし戦争に負け占領されることになどなったらおまえの立場は悪くなるのではないか、と指摘されてからミュラー氏は苦悩することになる。そして、敗戦しても子供達を守るために考え出した方策というのが、アメリカ、イギリス、ソ連万歳! とかポーランド万歳、とかユダヤ人万歳! とか民主主義万歳! などなどというポスターを街中に貼りまくっていたというのだから唖然とする。そしてそれで捕まるなどとは夢にも思わず、なにより、もし負けたとしても、そのポスターを貼った、と他人が名乗り出たらどうするつもりだったのだ、と同室の男に聞かれて、蒼白になってうろたえてしまう。

自分は六人もの子供を育て国家に貢献している、と自負し、それが何にも優先する善行だと信じ切っている彼の善良さは、ほとんどグロテスクな異形さとして提示されている。ヒトラーやナチスの抑圧的なものへの抵抗でも書かれるものかと思ったら、ナチスがどうでもよくなるくらいとんでもないものが出て来る異色作で、強烈。おそらくはそれとしては正しい主張がいついかなる状況でも貫徹されるということの異様さを描いたもののように思える。ミュラー氏は保身のためではなく確かに子供のための行動を貫いているのだけれど、その裏のない善良さは自身の子供にも軽蔑されている。

ナチス

- 作者: 工藤幸雄

- 出版社/メーカー: 恒文社

- 発売日: 1966

- メディア: ?

- この商品を含むブログを見る

子どもたちと大人たち "Kicsik és nagyok" 1969

- 作者: タマーシアーロン,ガールドニゲーザ,モーリツジグモンド,モーラフェレンツ,ミクサートカールマン,Tam´asi ´Aron,G´ardony G´eza,M´oricz Zsigmond,M´ora Ferenc,Miksz´ath K´alm´an,岩崎悦子

- 出版社/メーカー: 恒文社

- 発売日: 1997/04/01

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログを見る

ハンガリー動乱

- 作者: アンディアンダーソン,Andy Anderson,南塚信吾,吉橋弘行

- 出版社/メーカー: 現代思潮新社

- 発売日: 2006/10

- メディア: 単行本

- 購入: 2人 クリック: 6回

- この商品を含むブログ (1件) を見る

このテーマに関しては2006年にも他に二冊出ているし、十を超える著作が翻訳されてもいるので、そうした類書との比較はまだ私にはわからないけれども、南塚信吾の解説を読むにある程度基礎的な著作として見て良いのではないかと思われる。

秘密警察の横暴、第二次ソヴィエト介入での虐殺等々、それと自然発生的にデモが動乱・革命へと発展し、労働者達が自らの評議会(つまり「ソヴィエト」)を結成し、要求をまとめて粘り強く権力に抵抗するなど、この運動は一年ほど続いていた。介入で侵攻してきたソ連兵がデモ側についたり、秘密警察アーヴォーが民衆への発砲を始めて憎悪されたり、万単位の死者と数十万単位の亡命者を出した動乱と抑圧の状況が生々しい。ペテーフィ・クラブの重要人物デーリも出てくる。

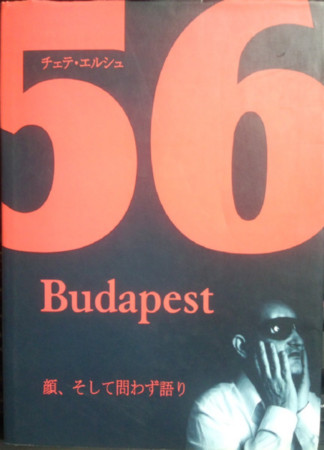

- 作者: チェテ・エルシュ,糠沢和夫

- 出版社/メーカー: 都市出版

- 発売日: 2000/08

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

生々しい証言の数々には、戦闘に参加した経験なども語られ、多くの人が十数年の投獄経験を持っており、1970年頃まで獄中にいた人も多い。表紙にある写真は、ソ連兵の銃撃によって目を撃たれた人物。様々な死を目撃した証言の中には、広場で秘密警察アーヴォーの大佐の撃ち殺された死体が逆さづりになり、当時一般人の十一倍の給料をもらっていたというその大佐の口には札束が突っ込まれていたと言うものもあり、秘密警察の恣意的な逮捕処刑に対する人々の恨みがいかばかりだったかがうかがわれる。

歴史叙述からはこぼれ落ちる当事者の直接証言を集めた興味深い本で、当時少年や青年だった人たちの立場からの視点もある。

シリーズ過去記事

イヴォ・アンドリッチ - 現代東欧文学全集 12 ドリナの橋 - Close to the Wall

現代東欧文学全集1 ノンカの愛 他 ペトロフ〈ブルガリア〉 - Close to the Wall

現代東欧文学全集2 その男ゾルバ カザンザキス〈ギリシア〉 - Close to the Wall

現代東欧文学全集3 くず鉄墓場 他 フェイェシ〈ハンガリー〉 - Close to the Wall