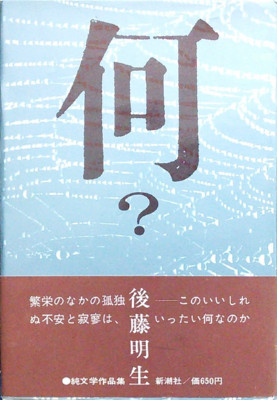

- 作者: 後藤明生

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1970

- メディア: ?

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 後藤明生

- 出版社/メーカー: アーリーバード・ブックス

- 発売日: 2014/03/01

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログ (1件) を見る

続き、というか、そこで受けた衝撃の内実をある程度具体的に展開したとおぼしき内容になっており、まあおそらくは連作とみていいだろう。ツツジと母の記述など、繋がっている内容もあれば、「男」の前職が「サラリーマン」とされており、「誰?」の「ゴーストライター」とは設定が異なっているように見えるところもある。なので、直接の続篇とは言いづらいのだけれども、まあタイトル的に一つながりと考えるのはおかしくはないとは思う。ただ、じっさいこの二作の連続性をどう考えるかってのを厳密に詰めようとするとかなり厄介ではある。三十七歳の男、妻子の存在、団地生活等の私小説的部分と、ゴーストライター、職安通いといった作家自身とはあえて変えている「設定」の部分とが個々の作品によって違ってくるのが後藤作品だからだ。

三つの「食べる」のネガティヴ

いずれにしても、このタイトルに大書された「?」マークがあるように、「誰?」では自身のアイデンティティが疑問に付されゴーストライターが消え、それを受けたかのように今作の「男」は会社を辞めて職業安定所に通っている。それとともに浮上するのが、食べることの三つの意味だ。

ひとつは、文字通り食べることだけれど、グルメとかそういうことではなく、むしろここで示されているのは芳川泰久が『書くことの戦場』で書いていたように、飢餓の記憶の消失、という食べることの二重の負の要素にある。戦時下に少年時代を過ごした彼は、飢餓の経験をしていたはずなのに、そのことを覚えていない、ということを飢えの体験を書いた小説や、団地での食卓を通して思い返すことになる。

もう一つは断食。これは妻の結婚生活によって十キロ増えた体重をなんとか減らしたい、という話のなかで出てくる。つまりはダイエットで、奈良の信貴山にある断食道場(「パンのみに非ず」と同じ場所か?)に一ヶ月ほど入門したいのだけれど、息子たちをどうにかできないだろうか、という夫に投げかけられた頼み、として現われる。「飢えるということは、いまや最高のぜい沢なんだ」、という時代観は、団地の部屋がダイニングキッチンを中心にして配置されていること、つまり食べることをその中心に据えていることと不可分でもあることが示される。

もう一つが、会社を辞めて職安通いをしている、という生活にかかわる食べていけるかどうか、という生活の安定を意味する慣用的用法としての「食べる」ことだ。このことと関係して興味深いのは、会社をやめてからの男の食欲が三倍に増進しているとされていることだ。常習化した泥酔者だった男の味覚が鈍化していたことで、子供のための甘いカレーなど食べられるか、と辛口のカレーを妻に作らせていた。それが今や妻の残したものを食べるほどになっている。この、常習化した泥酔者、というあたり、出版関係的な不規則な就業形態を思わせるところがあり、前職をゴーストライターとしてみても良いような気はしている。

と、おおむねこの「食べる」ことに対するネガティヴな意味を与えられて用いられているところが本作の基軸となっている。飢餓の記憶の消失、断食、職安通いという食べて行けていないこと、というこの三つ。ここにおいて、食べること、という生の根源が負の意味で現われていることに注目されたい。と同時に男自身は食欲も回復し健康になりつつあるのが面白いところだ。そして、

スイトン、イモガユ、アカザ、ミズバラなど、男はおよそ飢えに結びつきそうなことばをかき集めてみたが、そんなものでいま食べるものが氾濫している時代に育ちつつある二人の子供を、とても説得できるとは思えなかった。従って男が二人の子供たちに向って、かつて食べるものが欠乏していた時代について話せない第一の理由は、男自身のほとんど失われた記憶と、そのために生じるふしぎな不安のためといえるのかも知れない。そして詰るところ現在の男にとっての飢えとは、現にいま男の妻が憧れているところの断食にゆき着くようだ。28P

「記憶を抹殺する流刑地」

このように、男は飢えの記憶の消失によって、失語的な状況に陥っている。これはそもそも、「常習化した泥酔者」だった男自身すらもが「食べるものが氾濫している時代」にまったく慣れきってしまっているからでもあるだろう。妻が断食を言い出すのも同じことで、それは「ぜい沢」としての「断食」で、飢餓ではない。飢えが失われたのは、男からだけではなく、時代から、また団地からもそうで、だからこそ、上の引用に続けて男はこう言い出さざるを得ない。

何故だろうか? 北朝鮮からの引揚げ者だからだろうか? 何故なんでしょうか、お母さん! 28P

こうして男は九州の実家にいる母親への手紙を書き出す。そこで男はある切迫感と共にこう書いている。「記憶には場所が必要です」と。

ところがわたしには何もありません。記憶というものに必要な場所がどこにも見当らないのです。お母さん! わたしがいま住んでいる団地は、お母さんも何度か見たでしょう。わたしはこんな見も知らぬところへ流れ着いているのです。ここでは毎日毎日、記憶が失われてゆきます。それも他ならぬわたし自身の、飢えに関するものなんですからね。まさしくここは、記憶を抹殺する流刑地のような場所です。30P

漂流者ゆえの悲しみがこうまで強調される。また序盤では先の引用とほぼ同じような文言がある。

しかしながら男にはこの街が、団地から僅か一駅の距離であるにもかかわらず、いつ来てもどこか見も知らぬ場所のように思えるのだった。何故だろうか? 北朝鮮からの引揚げ者だからだろうか? 9P

生まれ育った場所を奪われた根無し草の悲哀で、記憶を失い、そのことすら忘れていることにとつぜん気づき、不安に襲われたことで会社をやめた、と述懐している。そして、失われたものを取り戻すために会社をやめたとも言っている。このモチーフが『挾み撃ち』に転用されているのはわかりやすい。そして男は、この下りを書き直し、引き揚げ前後の模様、特に食べることについて思い出させてほしい、と母に書き送った。

食べていけること、に関する職安通いにも関連するけれども、後半に出てくるのは鯉のぼりのことだ。一家の行事として鯉のぼりの記憶がさまざまに思い返されるなかで、「父親」ということが浮上してくる。そして回想されるのは父と祖母の死だ。

日本が戦争に負けた年の冬だった。あの時強風に吹きちぎられた一匹の鯉のぼりを足袋はだしで耶蘇教会の丘の上まで追って走った男の父親が、縁もゆかりもない見知らぬ北朝鮮の山の中の、朝鮮人部落の狭いオンドルの一室で、何日間かにわたって黒い血を鼻と口から吐き続けたあと息を引き取ると、着ていた厚い陸軍将校用の毛シャツとズボン下の間から、ぞろぞろとシラミが這い出してきた。祖母はそれを一匹ずつつまみとって口へ入れながら、もう半年早かったらなあ、立派なお葬式だったのになあ、と口の中のシラミをかみつぶすように繰り返し繰り返しいった。三十年以上も朝鮮で暮したのに、選りも選ってなあ、こんな誰も知らんとこで、誰も知らんとこでなあ。あんたも朝鮮の土、おじいちゃんもみいんな朝鮮の土になってしもた、あたしもあんたと同じ朝鮮の土になってしまお。ぶつぶついいながら、男の父親が死んでちょうど一週間後に祖母は死んだ。48P

これが花山里という場所でのことだったのは後藤読者はご存知の通りだ。この父と祖母が土葬された山にはツツジがいっぱいに咲いて一面覆われるほどになるという。そして、母からの手紙には、つつじの花を米の粉の団子に入れて食べた、とあり、朝鮮の土になった父と祖母をもまた、男も団子として食べたことが明らかになる。

現在への意思

飢えの記憶の欠落は、このような展開を迎える。しかし、だからといって「男」はこの記憶の欠落をあえて嘆こうとはしない。食べることの記憶が母親にしかなくなっているものはそのまま消えてしまうだろうけれども、それはそういうものだと思いなしている。

じつは冒頭からずっと描かれてきたのは、怪我をした長男を連れて外科通いをしている姿でもあり、一端職を辞めたからこそ息子との時間ができてもいる。体を伸ばす変な機械にはめられた情けないような瞬間を息子に見られる微妙な情景を描きながら、ラストにおいて母親を断食道場に通わせて、自分は子供を連れて九州に帰ってみるか、とこれからもやることがたくさんある、と考える男はとりあえずは「父親」たらんとする意思を固めたように見え、記憶の消失という現在への不安から、現在から将来への展望へと思考のモードが変化していることが見てとれる。

「誰?」「何?」というのはつまり、自分は何者か? という突如湧き上がってきた問いだった。それは「北朝鮮からの引揚げ者」として、また上京者として、生きる場所に根拠を持たない根無し草の不安・記憶の消失として浮上してきたものでもある。その衝動が彼に会社をやめさせ、「誰?」では団地の外へと向かわせたもののはずだ。「何?」においても、「団地」という場の無根拠さが記憶の流刑地として批判的に指摘されるものの、自らの不安の正体を見届けたことで、「男」は「現在」を肯定して前を見ることができるようになっている。「父親」あるいは「夫」として、自分の現在を掴み直すまで、がこの二作の「急カーブ」の内実だったように思える。