- 森崎和江『まっくら』

- 上坂高生『有馬賴義と丹羽文雄の周辺』

- 種村季弘『詐欺師の楽園』

- 藤野可織『私は幽霊を見ない』

- 朱雀門出『第六脳釘怪談』

- 蛙坂須美、卯ちり、高田公太『実話奇彩 怪談散華』

- 大森望編『ベストSF2021』

- 津原泰水『11 eleven』

- 津原泰水『たまさか人形堂ものがたり』

- 津原泰水『たまさか人形堂それから』

- 津原泰水『ヒッキーヒッキーシェイク』

森崎和江『まっくら』

1959年から連載された、明治後半から昭和初期にかけて鉱山労働に従事していた女性坑夫たちの聞き書きを方言もそのままに記してまとめた一冊。人間として男たちに伍して働くそのタフさや矜持はアレクシェーヴィチの書き留めた女性兵士たちの声を思い出させる。炭鉱地帯として知られる九州筑豊を舞台としており、方言の強い人は時々なにを言ってるのかわからないところも結構あるんだけど、それくらい喋り口調そのままに書き記した文章で、何人もまわりの人が死んでいく過酷な坑夫の仕事を生き抜いた女性たちの文字にならない話が語られている。

「おなごは男と喧嘩するがいちばんいい。理屈とケツの穴はひとつしかなか。男でもおなごでも道理はひとつじゃ。まっすぐかことはおなごも言い通さな。」186P-

と言ったようなセリフも飛び出す強い自恃の精神はしかし、そうでなければ脱落したり死んでしまうからではないかという気もする。

「赤不浄は入っちゃならんというが、あれは嘘。わたしはかすり傷ひとつせんだった。赤不浄・黒不浄でけがれるというが、あれは地の上の話たい。入っていいか悪いか、これは信心できめるもんじゃなかよ。意志ばい。人間は、意志ばい。

わたしはそれから赤不浄も坑内で垂れ流し。尻までの腰巻ひとつだけど暗いから人にはわからん。垂れ流しだけど暫くするとばりばり乾いて、股くらにくっついて働きにくい。昔は今の人のように、当ててパンツするのと違っていた。当てるとじゃない、いれると。このくらいに丸めていれるとよ。」226P

『戦争は女の顔をしていない』にもあった生理話、ここではいっそうタフだ。著者はこう語っている。

「「働かなうそばい」という採炭気質があふれてきて、しぼられてもしぼられても能動的に生きました。後山たちは家というわくのなかで消えていく労働を、「働く」という概念にふくませておりません。主として労働力の再生産部門を受けもっていた家族制度内の女たちの、そのモラルをふみにじっていく快感が、あんたんとした坑内労働にちりばめられました。その場で愛と労働を同時に生きようとしました。その共感と抵抗が後山たちを一様に朗々とした女にさせています。いまも坑内労働をしている小ヤマの女たちは、息もつかぬす早い運搬に従事しながら、地上の生活では破りがたい意識の壁をくだいています。まっくらな地底で突如としてけたたましく笑うのですが、息をのむような虚無感とまんじともえとなっている明るさです。」300P

「組織化されなかった無産階級婦人の抵抗は、ひとりひとりのおばあさんのなかでは消えておりません。けれども抵抗集団そのものは挫折しました。そしてそのあとにつづくものは何も本質的には生まれてはおりません。一度の挫折も経験したことのない日本的母性は、いまもなお女坑夫の意識を奇型としてまるでかえりみることもしないのです。」302P

ここら辺に本書の位置づけがある。戦後はダメだ、自分はこんな仕事をするはずではないと思っていると引揚者を非難したり、なじめず夫の稼ぎで暮らす主婦にあれは民主主義ではなく利己主義で、あれは共産党のことじゃろ、という人もいたり、率直な認識が窺える箇所も興味深い。

教育を受ける間もなく労働に駆り出されて文字もわからないまま働きづめに働いた女性たち10人の声を書き留めた一冊。しかしこの頃の聞き書きってどういう風に話を記録していたんだろう。持ち運べるテープレコーダーがあったのか速記だったのか。

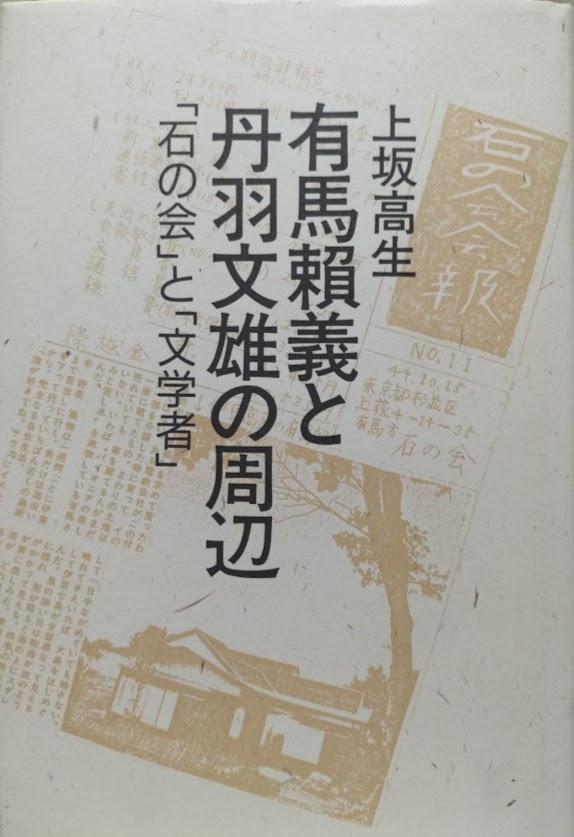

上坂高生『有馬賴義と丹羽文雄の周辺』

有馬頼義と丹羽文雄の周辺 「石の会」と「文学者」の通販/上坂 高生 - 小説:honto本の通販ストア

後藤明生が有馬賴義の「石の会」に参加していたことを知って参照していたんだけど通読してはいなかったので改めて読んだ。ジャリ=石と自称した若手文士たちの親睦会の様子には、こういう時代があったんだなあとなかなか面白かった。

石の会は1968年発足の親睦会で、度々集まっては有馬賴義持ちで会合や合宿を企画して、部外秘の会報を出していたりする様子を著者が手持ちの資料なども参照しながら回想している。有馬賴義は直木賞を受賞した作家で、旧華族のなかで自分だけが自らの力で働いて食べていることを誇ってもいたという。五木寛之は既に人気作家で、その後色んな賞をとったりもする作家たちの雰囲気みたいなのが感じられて良いんだけれど、その後有馬賴義の自殺未遂やらで次第に雰囲気が暗くなっていき、それまでは有馬が全部出していた会合での支払いが割り勘になるくだりはもの悲しさがある。

後藤氏らの「オサワリ戦術」というくだりがあり、まあこの頃は普通に女性陣の尻とかに触ったりしてたんだろうなというあたりとか、出てくる女性をめぐる考え方にも時代性が色々あってノスタルジックになるだけではない読後感もある。

後藤明生、高井有一、早乙女貢が会のムードメーカーらしく、この三人が揃えば豪快な笑いが絶えないというくだりがある。あと、サロンとしてのこの会で雑誌を出そうという話になったら、後藤が「チャンバラを書く人といっしょの同人誌は出せません」と言った話も興味深い。後藤明生の会報に書いた文章が転載されているので、単行本未収録記事にカウントしても良いのかも知れない。

競馬の有馬記念というのがこの有馬賴義の父親が農林大臣だったときにイギリスにならって競馬を日本に導入したことに由来しているというのは知らなかった。

名前を挙げておくと、最初の頃の会員は「有馬賴義、池田岬、五木寛之、色川武大、大森光章、後藤明生、早乙女貢、下江巖、高井有一、高橋昌男、高樋洋子、武田文章、立松和平、佃實夫、福井馨」。次に声を掛けたのが「山田力、原田康子、渡辺淳一、黒須重彦、梅田昌志郎、諸田和治、中里迪弥、姫田浩代、上坂高生、桂英澄」で、特別会員に新庄嘉章の名がある。その後、萩原葉子、三浦佐久子、笠原淳、北原亜以子、岡田睦、井出孫六、松島一義、梶野豊三、三浦哲郎、森内俊雄」が70年までの入会。そののち、「倉島斎、中山あい子、太田経子、山崎柳子、新村鼎」が入っているとのこと。中里介山の甥がいたり、色々面白い名前が並んでいる。

種村季弘『詐欺師の楽園』

空いた時間に読む用にしていたら読み終わるのに二ヶ月くらいかかったエッセイ集。偽エチオピア皇帝事件にはじまり、大泥棒、魔術師カザノヴァ、女装の剣士、魔術師、霊媒師、奇跡の治癒者、贋金作りの事件など、欧州の様々な詐欺師を描いたもの。詐欺やトリックにまつわるさまざまな読み物として面白く、序論にある詐欺とはシステムの裏を掻く仕事だとしてバルトを引きながら記号論、言語論的な背景が語られているあたりが時代的なものを感じさせもするけれど、詐欺が言語、文学の虚構論ともかかわるというのはなるほどと思わせる。

だから、読み始めて偽エチオピア皇帝事件にヴァージニア・ウルフがエチオピア皇女役で参加していたところで若い頃にはそんなこともしてたんだとビックリしたけれど、単なる逸話ではなく、霊媒師の章でトーマス・マンについても掘り下げられているのは序論の延長線上だからだろう。

藤野可織『私は幽霊を見ない』

ホラーや怪談が好きでもいっさい幽霊を見たことがないと語る著者が、自身の体験や周囲のさまざまな人たちから聞いた不思議な話を聞き書きする一冊。怪談というか奇妙な出来事というのも多くて、人はその行間に幽霊を想像してしまうものなのかと思わせる。面白いのは破滅、滅亡に著者が惹かれてるところで、物語のなかの滅亡のイメージに「つくりあげられたおそろしさや悲しみはどうしてあんなに途方もなく美しく甘く胸をしめつけるのだろう?」107Pと語るところや、ポケモンGOで人が集まるところを世界の終末のように感じて胸を打たれたりするところ。

その一環のように「死というのは生きているのではないか?」149Pと語って、家においていたホワイトゴーストという多肉植物がダメになってしまった後も黴びて変質していく過程をずっと観察していたくだりは著者の資質を感じさせて面白い箇所だ。

特になるほどなと思うのはここだ。

「でも実は、自分が幽霊だと感じることがしょっちゅうある。それは、本を読んでいるときや映画を見ているときだ。私は目の前の世界の住人ではない。その世界のいっさいに介入できない」210P。

その時自分はその世界の住人からは幽霊ではないか、と。小説を書いてるときもその世界の人にとっては自分は幽霊なのだと。物語の世界と一線を画した境界の向こうの存在が幽霊だとするなら幽霊を見ないのは自分自身が幽霊だからなのかも知れない。今気がつけば最初のポストに「行間に幽霊」と書いてたのが繋がってくる。

朱雀門出『第六脳釘怪談』

上のは怪談にまつわる実話(エッセイ)だったけれども、怪談はともかく「実話怪談」なるジャンルというのは初めて読む。それぞれに誰彼から聞いた話として一応の名前が記されており聞き書きの体裁なのもどこまで信じて良いものやらとは思うけれども、怪奇譚から不気味な偶然、笑い話のようなものまで50話以上を収める一冊。『裏世界ピクニック』は例えばネット掲示板に書き込まれた話を題材にしていてそういうのかなと思っていたけれどあちらは匿名掲示板での発信によって生まれたネットロア、都市伝説という流布された不確かさがあるのに対し、こちらは一応出元がはっきりしている体験談になっていて素性が異なる。

ある程度共通の素地があるとも思うけれども。怪奇ショートショートとでも言えそうな印象で、スプラッターやホラーや幻想小説のコアのようなものをスルッと切り出してきたような感じもある。「ウォーキングベッド、中身はデッド」なんか、タイトルが完全にコントだ。

そもそも怪奇譚やスプラッターや笑い話は截然と区別できるわけではないというのがこの短さで出てくるともいえるか。シリーズという点を生かした読者からのコメントを組み込んだメタフィクション的な「こぶん」なんかもあって、なかなかやるなと思う。

読んだきっかけは「代わりに読む人0」で後藤明生と怪談について書いていた蛙坂須美が去年の一冊として挙げてたからだけれど、実話怪談、なるほどよくわからないところがあるなと思って読み返したら「怪談とはなにか、もっとわからなくなる」とあって笑った。怪談を「世界のバグ」と呼んでいるのは良かった。

蛙坂須美、卯ちり、高田公太『実話奇彩 怪談散華』

こちらはその蛙坂さんも参加したトリオの怪談集。トリオなのもあって、聞き書き形式ではない三人称視点の叙述もあったり小説的でもあったり対話体だったりの形式性や、アジアンなり国外のものもあるなど内容面でも多彩な語りが特徴だろう。「蝙蝠エリちゃん」の結句は本書の締めとして決めてきたなって感じだ。異なるものとの出会いによる認識の変容といえば「いなくなったほうのおかあさん」もそれに近いものがある。気のせいと言えば言えてしまうけれどもどうしたって気のせいにはできないようなもの、それが怖さだとも言えるか。

「水に嫌われてるのよ」や「ギリギリ」も気のせいや偶然の境界線上にあるような話だ。グロテスクな怪奇譚のおぞましさも怖いと言えるんだけれど、そうした認識の隙間に兆すものを扱うもののほうが真に怖い気がする。そこらへんがSFとの共通性だろうか。「コート」なんかSFショートショートにありそう。

後半の蛙坂須美ラッシュはちょっと笑ってしまう勢いがある。三人のなかでは高田公太が一番小説的な書き方をしているようで、読み始めると一番作者がわかりやすかった気がする。

大森望編『ベストSF2021』

2020年の日本SFから編者が選んだベスト短篇集。円城塔のグーグル翻訳を使った小説の生成過程を描いた奇妙な一作から柴田勝家の論文形式のSF、斜線堂有紀の物語をめぐる幻想譚、麦原遼の労働ディストピアSFとあるなかで私には藤野可織の一篇がことのほか傑作と思えた。柞刈湯葉「人間たちの話」は既にこのブログでも収録短篇集の記事で感想書いたので省略。円城塔「この小説の誕生」は日本語を英語にそして英語を日本語にというGoogle翻訳によって差異が生まれていく過程を、遺伝子、RNAの「翻訳」と生命の誕生発展と重ねるなんとも円城的で不思議な読み心地の、しかしまさにSFな一篇。

柴田勝家「クランツマンの秘仏」は過日論文体SFブームの起点になったもので、なるほどジョークのごとき荒唐無稽な発想を真面目な知識や歴史を背景に滔々と語っていて面白い。勝山海百合「あれは真珠というものかしら」の短いなかに知性化動物たちが集う学校とその別れを描いていて良い。

伴名練「全てのアイドルが老いない世界」、「関係性」って言い方にピリッとくるところがあるんだけどこれはまあこの界隈の人はそう使うよなって感じはある。オタク用語というか。アイドルが聴衆から生気を奪って長生きするっていう吸血鬼アイドルの設定がどうにも違和感がある。金銭を吸い上げるのはそうだけどその代わりに全力のパフォーマンスを与えるわけで、そのパフォーマンス自体に聴衆の寿命を吸い取る効果があるのはもうなんか違うんだよな。幽霊や気力のないアイドルがファンに生きる気力を与える神クズアイドルを見たせいかも知れない。なんとも微妙な読み心地。

藤野可織「いつかたったひとつの最高のかばんで」、タイトルも良いけど、コールセンターの多様な経歴を持つ女性たちがそれぞれに自分にとって最高の唯一のかばんを見つけてどこへともなく出かけて帰ってこない奇想小説で、このファンタジックな幸福のありようには涙が出るような良さがある。「腰掛け」とされるコールセンターでの非正規雇用からの「逃散」を描いたような社会派的意味合いも込められているんだけれど、それがこういう幻想的な幸福の描写に繋がるのがかなり良かった。

堀晃「循環」は年刊傑作選でもよく入っていたSF功労者の私小説なんだけど自身の歴史を語ってなかなか読ませるし、SFを書きたくて時間に余裕のある会社を選んだというそのはじまりからオチ以外にもある意味でメタSF私小説になってるという一作。

しかしどんでんを返すやつ、あの人の作品あんまり面白いと思ったことがない。出オチというか。『野﨑まど劇場』読んだ時と似た感じの印象を抱いた。最後にSF概況を読んで、日本SFの長篇この頃のあんまり読んでないなとかあれもこれもまだ読んでないなと言うことを確認した……

津原泰水『11 eleven』

表題通り十一篇を収めた短篇集、SFや幻想小説、ホラーその他多彩な側面がうかがえるショーケースでもあるけれど、なかでも広島や一族の歴史に取材した「五色の舟」「土の枕」の二篇が圧巻だった。「土の枕」は読み終わったときにこれが二〇頁に満たない短篇なのかと目を疑った。「五色の舟」の原爆と平行宇宙を用いたフリークスへの愛惜はやはり非常に心に残るものだけれど、テレパスを主観視点に置くゆえに発話が()の丸括弧で示されてるのを読んでいたところに、テレパスの念話が「」カギ括弧で括られてるのが初めて出てくるところは鮮烈に読む者の認識を覆してくれる。

「延長コード」はSF作品集にもなぜか採録された一作で、家出した娘が入り浸っていた夫婦の家に残していた電源の延長コードを遺品として渡されるという謎めいていながら何か非常に切実なものを感じさせる不思議な作品。なんとなく解釈すれば、家のどこにいても電源を取ることができる延長コードによって玄関口でもドライヤーを付けて歩いていた娘の延長コードとはその家出にも繋がっていて、死後にはその延長コードによって娘の足跡をたどる父たちの行動に変換され、しかし、たどりつけない断絶にもなる。

短く切り詰められた切れ味鋭い短篇集という感じで、そして不気味。「追ってくる少年」も簡潔で良いけど元々は朗読用に書かれたという「琥珀みがき」がオチも含めて良い。

津原泰水『たまさか人形堂ものがたり』

祖母の人形店を受け継いだ女性が人形好きの青年と経歴不詳の人形職人との三人で人形修理を請け負うことにして再開した店を舞台にしたミステリタッチの短篇集。テディベアから人形浄瑠璃、そしてラブドールまで多彩な人形をめぐる人間模様を描く。再読になるけどさらっと読めて面白いんだけどなんかあまり書くことがないな。『11』にも人形を表紙にあしらう作者がラブドールの製作者などに改めて取材をした上で書かれており、ラブドールにも真摯な視線を向けて描いているしその製作者が主要な人物になるあたりも面白い。最初の一篇の「毀す理由」がやっぱり面白い。シリーズ第一弾は人形職人師村の過去が明かされてからの幸福な夢が訪れるラストは良い。幻想的な「最終公演」は寝落ちしつつ読んでたので本当に夢だかなんだか分からなくなったのが印象に残っている。

津原泰水『たまさか人形堂それから』

シリーズ第二弾でこれは短篇連作の書き方がかなり変わったのもあってぐっと面白くなった印象。各篇のサブプロットが絡んで緩やかな長篇になるようになったのと一篇のページ数が増えたためか、より充実した読後感があった。特に髪の毛が伸びる人形の謎を追い求めた先に「無限」が引き出される第二篇は印象的だった。人形の価値を決めるのは持ち主という視点がよく出た「醜い人形すなわち恥ずかしい人形ではない」という第五篇は「ものがたり」第一話の「毀す理由」と表裏一体という印象がある。第二弾は冨永篇でもあって、どうこれにオチを付けるんだと思ったら一時不在は第三弾で帰還篇が書かれる想定だと思うんだけど作者逝去によってどちらにしろ望めなくなったのが改めて惜しまれる。創元推理文庫から再刊されたのはこの版元でシリーズを再開するためだったんじゃないか。

この解説で津原作品には「文学史に題材をとったポストモダン小説」があるとあって、はてそんなのあったかなと思ったけど『瑠璃玉の耳輪』がそうなのかな。尾崎翠読んでからと思ってスルーしてた。

津原泰水『ヒッキーヒッキーシェイク』

幻冬舎との曰く付きの本作、多くの引きこもりを担当する怪しげなカウンセラーが名高いハッカーとひきこもりを繋げて胡散臭いプロジェクトを起こして世間を騒がせるというジュヴナイルの香りのある爽やかなエンタメ小説で良かった。いじめだったり外人顔で英語が喋れないことで外国人・語嫌悪症になってしまっただとかさまざまな事情で引きこもっている者たちを、「不気味の谷を越える」人間を創るという目標を掲げていわばバーチャルアイドルを作ろうとするのが最初の目的としてある。ひきこもりもネットを通じて参画できるという形でそれぞれに孤立した才人を見出した怪しげなカウンセラー竺原の目的は謎めいていながらその過程でそれぞれのひきこもりたちが人との繋がりを少しずつ獲得していく。はぐれ者たちの抵抗と祝祭、「巨大な文化祭」と呼ばれる騒ぎが本当にジュブナイル的。

引きこもり観は少々古い気がするし、皆何らかの才能を持っているわけだし、計画が成功を収める過程は説得力が薄いと思うけれど、フィクションが世間を騒がせ引きこもりたちの居場所を作る、そういう創造への願いが込められているところが本旨だろうと思う。

フィクション・虚構・創作・芸術が人にとって救いとなること、それを通じて孤独な人達が繋がりあえること、世間を騒がせる悪童としての愉しみ、そうしたもろもろの祈りにも似たものがかなり直接現れていてそこに打たれる。「夢を売るって、楽しいね」316Pというセリフがある通りの。

とはいえ、プロジェクトの影響で塩酸をかけられたアイドルや、たぶん貞子を想定した有名小説の人物と名前が同じ人物が「人を苦しめる物語でお金を稼ぐなんて」と言ってたらハリウッドで映画化と聞いて「あの作家、殺したい」200Pと吐き捨てる場面など、フィクションの罪の部分を書き込んでもいる。

「人は誰でも他人を苦しめ、不幸にする、たとえその気がなくともね。誰かの役に立たねばならない、周囲を幸福にせねばならないなんてさ、考えないことだ。もしそんなことが実現できていると感じたなら、それは思い上がりってもんだ」277P

「云わせてもらうけど丈吉、人間はみんな特別なんよ。うちも特別なんじゃけえ」375P

自分を直視しなくては、と芹香は痛感した。ほかの人生は無いのだ。

ほかの人生は無いのだ! 384P。

前述した粗もあるんだけれど会話主体でテンポ良く進む良いエンタメ小説だと思うし、竺原の韜晦も含めて、やっぱり小説全体が創作の寓話になってる印象だ。サイモン&ガーファンクルから始まったと思ったらビートルズへ行き着くのは単行本がリボルバーのジャケット描いた人の絵だったからか。

与太話だけど芹香に同性愛者と思われてる友人から水族館に誘われるエピソードがあったのは、百合作品には水族館デートがあるというネタがこんなところにまで、と笑ってしまった。