- 大森望編『ベストSF2020』

- 宮内悠介『超動く家にて』

- 宮内悠介『カブールの園』

- 円城塔『シャッフル航法』

- 柴田勝家『アメリカン・ブッダ』

- 柞刈湯葉『人間たちの話』

- 宮澤伊織『裏世界ピクニック5』

- 宮澤伊織『裏世界ピクニック6』

- 藤井太洋『公正的戦闘規範』

- 高島雄哉『ランドスケープと夏の定理』

- 門田充宏『記憶翻訳者 いつか光になる』

- 門田充宏『記憶翻訳者 みなもとに還る』

- 松崎有里『イヴの末裔たちの明日』

- 久永実木彦『七十四秒の旋律と孤独』

- 石黒達昌『冬至草』

最近読んでた日本SF。溜めてたなかでも最近の作家多め。創元日本SF叢書はある程度フォローしておこうと思って読んだので、ここでデビューした作家の一作目はひとまず全部読んだかな。この記事を上げてすぐ新しいのが出るけれども。創元SF短編賞受賞作は年刊傑作選に載るのでそれを手始めに単行本を読んでいると、ハヤカワからデビューした作家は全然読んでない……。

大森望編『ベストSF2020』

創元から版元を変え、編者一人となって継続された年刊日本SF傑作選新シリーズ。漫画や希少作を入れるなどバラエティに富んだ創元版に対して、こちらは長さや所収書籍が出たばかりなどの配慮をせず上位からできうる限りベストを選ぶという方針になった。今作の400ページ程度のも密度が高くて良いしどっちが良いかは難しい。収録不可だった伴名練作は既読だったので事なきをえた。石川宗生と陸秋槎、草上仁は既読だったけど再読。ベストはオキシタケヒコ「平林君と魚の裔」だろうか。やはり力作の陸秋槎「色のない緑」と飛浩隆「鎭子」が印象的。「平林君と魚の裔」は『原色の想像力2』収録作の続篇で、そっちも面白かった覚えがあるけど、こちらはまた出色。ユーモラスな宇宙SFの体裁で話を広げつつ、銀河通商圏全体を支配する図式が露わになって地上と宇宙を意外な形で接続しながら、コミカルなオチに繋げる快作。風呂敷の広げ方とたたみ方が良い。

「色のない緑」は前は説明過多かなという印象があったけど、再読すると意外にすらっと読めて前の時より印象が良くなった。人工知能の判断の問題を指摘する論文を人工知能が判断できるのかという、ブラックボックスから人間が疎外されていく悲劇をタイトルの解釈と絡める。また新型インフルエンザによって繁華街が衰退し社会状況が変わっていく様子が描かれている、ひどく予見的な部分は再読するまで忘れていた。今回、巻末参考文献に「コロナ社」とあるのについ目が行った。

飛浩隆「鎭子」は不妊と幻想のなかの破壊と再生、そして緑を絡めて重層的でにわかには解釈が定まらない作品で、これが「天皇・平成・文学」に寄せられた理由もちょっとわからないところが多い。皇室の後継者問題と皇居とその植生ってことなんだろうか。経済的侵食、というところもあるか。「森は部分的には崩壊するのだろう。そして別の部分がしぶとくみにくく生き延びるのだろう。でも、もしかしたら意外と美しいものになったりするかもしれない」(419P)、という部分に不妊二人の組み合わせが描かれることの意味があるような気もする。

空木春宵「地獄を縫い取る」はポルノをめぐる地獄を描いて力作だと思うけど、ちょっと気になるところもある。児童ポルノを取り締まるための囮作りがそのまま性犯罪者的な詭弁に取り込まれてしまう様子を描いてもいて、序盤で大人と男を使い分けている箇所があってこれは、と思ったらやはり、性表現問題で論者が作者や読者を男と決めつけるセクシズムの発露のような問題を指摘するところはわかるものの、女性同士の話にすることで問題の相対化になりかねないともいえるので。セクシズムに合流してしまう「フェミニズム」の問題は私も何度か書いたことがあるんだけども。

円城塔「歌束」は短歌を湯通しすると新たな姿を見せる、という不可思議な言語遊戯を描いた良い話。岸本佐知子「年金生活」は一発ネタではあるんだけど、未来社会の描写に多和田葉子の『献灯使』っぽさがある。草上仁「トビンメの木陰」は再読だけどやはりキレ味があって改めて良い。これ、後書きから読む読者がいるからと配慮したように思わせてかなり本篇のネタバレに近い話をしてくるのが面白い。片瀬二郎「ミサイルマン」はモルゲッソヨこと弾丸マンを思い出した。外国人労働者をこき使うことへの諷刺ではあるけど、「スリーパーセル」的排外主義ぽくも見えてしまう。

創元版だとあんまり印象に残らないのや大家のものなど時にどうもなと思うものもあったりするけれど、新シリーズは密度は高い。その年のSF概況や推薦作リストなども参考になる。もう一つ短篇集が出るので許諾出なかったヤツは、どれだろうなあ。

宮内悠介『超動く家にて』

バカSFと言えるタイプの作品を多く集めた短篇集。元々作者はミステリ志望だったとのことでミステリネタも多く、それゆえか作中のゲームも、また小説の語り自体も「ルールに則ったゲーム」の様相を呈している。これは科学法則を扱うSFと同根なのかも知れない。思えばデビュー作『盤上の夜』はその名の通り盤上遊戯を題材にしたものだったし、ミステリこそ書き手と読み手のルールに則ったゲームに他ならない。ヴァン・ダインの二十則で一篇書いた「法則」もあるけれど、とりわけ表題作と「星間野球」にそうしたゲームの要素が色濃い。「超動く家にて」は一ページごとに叙述トリックを仕込むことを心掛けたと言う通りのめまぐるしい荒唐無稽な一作で、マニ車のイラストの二段構えのネタには思わず吹き出してしまう面白さがあるんだけど、叙述トリックはつまり明示した部分以外でいかに読者を騙すか、という方法で、「星間野球」での、野球盤をめぐって盤上と盤外、そしてルールに明示された文言を逆手に取る激しい騙し合いがなされることとほとんど同じ事態を描いている。驚くべきは「星間野球」が最初『盤上の夜』の最後の一篇として書かれたということで、確かに盤上遊戯だけども……。

冒頭の「トランジスタ技術の圧縮」もエクストリームアイロニングから発想したんじゃないかという荒唐無稽な競技=ゲームをめぐる一作だった。「ゲーマーズ・ゴースト」は作中に出てきた要素がそれぞれ捨てるところなく上手い具合に繋がっていく構成が良いし、そこにやはりゲームが出てくる。そういう意味で本書は作者のミステリ、SF、小説の根底にゲームがあるのではという作家的資質の一端を垣間見せているようにも思う。作風の多面性を見せつつその根底にある一貫性。本人が麻雀プロ志望からプログラマーをやっていたという経歴もなにか根っこで繋がっている気がする。

そのほかでは「アニマとエーファ」も非常に良かった作品で、アデニアという小国の失われていく孤立言語で物語を作成する自動人形を題材に、抵抗組織や革命などの騒乱のなか、生き延びた人形が物語を綴り続けることで言葉を守り、物語と人間との関係を描いていて、短篇として良い。

全てがそうではないけれども、内容、語り双方の意味で「ゲーム」小説集とも言えそうな一冊。単行本で持っていたのが読む前に文庫化してしまった。文庫の方でちょっとオマケがあると聞いて、本屋でどこだろうとしばらく探してしまった。

宮内悠介『カブールの園』

著者初めての純文学作品と銘打たれた一冊。表題作はアメリカの日系三世の女性が大戦中祖父母がいた日本人収容所をめぐる歴史を知ることを通じて母との関係を描き、併録作「半地下」は親のない姉弟がいかに生きるかを描いており、ともにアメリカの日本人を題材にしている。「カブールの園」は芥川賞候補になったもので、日系三世の主人公がいじめられていた過去の克服を目指すVR心理療法、世界中から音楽のリミックスができるアプリ開発、そして第二次大戦中の日本人強制収容所に祖父母が収容されていた歴史や、母も日系人故の差別を受けた経験をたどり返す。「わたしは虐められていただけ。人種差別なんて受けていない! 断じて!」(69P)というセリフにあるように、自分が日系人差別を受けていたのではなく、豚のように太っていたから虐められただけだ、という否認が語り手のウィークポイントでそれがタイトルに絡む。親に語った架空の学校生活や、自分は虐められていただけという虚構の否認を辞め、日系人としての自分自身を再認し、人前でもあえてアジア人として自分を押し出し、「虚構のオリエンタリズム」を自ら演じることで生きていくことを覚悟する、虚構の活用によって自己を肯定するラストは良い。その途上、日系アメリカ人の出した同人誌のなかで、「アメリカの日本文芸は一代限りの、それは悲痛極まりない行爲である」(77P)、という子供が日本語を知らない状況を論じた「伝承のない文芸」という文章についても触れられており、日系人の文化の断絶も描かれている。ハーフやクオーター(と硬貨)を連想させる冒頭の分数やテーマと絡まる現代的電子ガジェットの配置、差別されていたことへの否認から改めて日系人としての自身の歴史を知り、母との和解へと至る物語など、良くできているし面白くもあるけど、どうも物足りないという印象もまた強い。

芥川賞を取れるような作品をきっちり仕上げてきた気はするんだけどそれゆえかよくできてるって感じが先に立つ。その点では22歳の時に書いた作品を改稿したという併録の「半地下」が、小説としては素朴なようでも非常に強い感慨を与える作品になっていてむしろこちらに好印象を持った。アメリカで父が失踪してしまい、まだ幼い姉弟が身寄りのない状況に陥るんだけれど、そこでプロレス団体の社長に拾われ、姉は異色のレスラーに、弟は学校に通うことになる。そういうちょっと突飛な設定があるけれど、むしろ日系人の少年が過ごした少年時代の様子を細かく描くことに力点がある。姉がプロレスで稼ぐことを「彼女の民族性を切り売っての金なのだ」(178P)、という場面がある。プロレスという虚実皮膜のショーによって少年は生きており、そして姉の事故が少年に自分はフィクションの上に積み上げた足場の上にいた、ということを痛感させる場面は「カブールの園」と通じるテーマがある。フィクションによって生きている、ということが露呈する瞬間が二つの作品に描かれており、それは「英語が自分の中の日本語を追いつめ、日本語が自分の中の英語を追いつめる」(191P)、「英語と日本語の戦う戦場が僕だった」(192P)、という分裂のなかにある存在と必然的な関係があるのだろうか。著者自身、10年ほど「半地下」と同じニューヨークに暮らしていたらしくその経験が投影されているようにも思うし、そういう「私小説」的な読み方を誘う点で、じつはこちらのほうが「文学」ぽいかも知れない。しかし確かに作者の生々しい何かが出ているように感じられるのはこっちだ。

芥川賞は落ちたけれど三島賞を受賞している。そのさい、選考委員からは「半地下」の評価が高く、二作揃った『カブールの園』という一冊に対しての授賞だ、という話があったのは自分も同じ意見だった。

円城塔『シャッフル航法』

今んとこ最新の短篇集。ひとことではなんとも言いがたい独特のロジックによって組まれた別の世界のありようを描き出す文章はこちらの認識を絶妙にひび割れさせる。段落の字数が一文字ずつ減っていく「φ」や、文章がシャッフルしていく表題作の実験性も派手だ。数学や物理や情報理論とか由来に見える理論の異質さを小説に具体化したような印象があり、そういう奇譚として読んで面白いしそれで良いかなとも思うんだけど、改めてこれは何を書いてるのかと思い返すとなかなか難しいなということを読みながら思っていた。しかし「犀が通る」の序盤に、自分が決して店員の某さんに名前を呼びかけることはないだろうな、という記述があって、その後にさまざまな名前のバリエーションを空想するところは奇妙に印象に残っていて、この別様の可能性への意識がそういえば強く感じられるなと。SFというのは元々そういうジャンルなのでそれは当然でもあるだろうけれど、「(Atlas)3」の「複数の主観の間に膨大な不整合が存在していることが知られるようになった世界」というのも、ラファティのある短篇を思い出させる、自分の見ている世界が全てではない相対性の認識の契機というか。

本書ではいろいろな形態の知性、人間、世界が描かれている。ヴァリアントと言う言葉が何度か出てきたと思うけど、表題作のように一つのものが複数化して分裂していくというモチーフも、この世界がいまこのようにあることへの不思議さ、ということの表現の一つだろうかとも思える。この世界が一つだと言うこと、私が一人だと言うこと、その別様のあり方をたどるとたとえば「Printable」のような世界が生まれる。読んでいて、ベケット『モロイ』の有名な末尾、「真夜中だ。雨が窓ガラスを打っている。真夜中ではなかった。雨は降っていなかった」を思い出す。この二つの矛盾する文章のその間に作品世界が生まれているように感じられる。そうした世界とは何かを認識するインターフェースを攪乱させるのが文字の操作、という気もする。あり得ないものがあり得る世界を構想するような設計といえば、陸秋槎「色のない緑」がそういえばそういうつくりだった。

柴田勝家『アメリカン・ブッダ』

著者初の短篇集。話題作「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」や南方熊楠と孫文が出てくる『ヒト夜の永い夢』前日譚その他、災害でVR世界に退避したアメリカ人に語りかける仏教徒の「インディアン」を描く表題作など、民俗学とSFを掛け合わせた作風が基調。しかし評価の高い「雲南省スー族~」はするする読んでいたら終わってしまったという印象。生まれた時からVRゴーグルを付けて生きる少数民族のドキュメントという形式なんだけど、取っ掛かりを固めたところで終わったような感じでピンとこなかった。何か読み逃してるんだろうか。

最初で不安になったけどそれ以降は楽しい。実在の岩手の粒子加速器を題材に、未来の自分が危険を教えてくれるとある女性の人生を描いた「鏡石異譚」、壁に塗り込められた死体が次々に出てくるホラー「邪義の壁」、物語をウィルスとして扱う「検疫官」などがあるけど、面白かったのはロンドン時代の南方熊楠と孫文が探偵役の「一八九七年:龍動幕の内」と表題作かな。探偵ものはやはりキャラが強ければ強い。「検疫官」は年刊傑作選で既読で、その時はあんまりと思ったけど改めて読むとそんなに悪くないと印象がちょっと変わった。空港の使い方がいい。

「アメリカン・ブッダ」はウィルス禍でアメリカが衰退し、多くの人がVRの加速した世界に住み始めて長年が過ぎ、ある時仏教を信じるインディアンを名乗る男がVR内部の「Mアメリカ」の人々に語りかけるという一作で、ジャック・ロンドン『赤死病』×イーガン『順列都市』とも言えるか。交流が途絶したインディアンを残してVR世界に退避した、建国以来のアメリカの侵略の罪の問題なんかは、Uブックスの『赤死病』収録作の黄禍論的な背景を先住民側から逆照射するものとして読むこともできるだろう。VRと感染症のテーマが時事性を踏まえつつ加速時間の大ネタに逢着するのはなかなかの技で笑った。仏教徒のインディアンを名乗る民族が「ポモ族」の一部とされてる、って部分はポストモダンの略なのかなと思ったら実在する部族だった。

柞刈湯葉『人間たちの話』

書き下ろしやデビュー以前のウェブ投稿作品までを収めた著者初の短篇集。冬に閉ざされ北国仕様に改造された生物たちの生きる未来や、『1984』のパロディ、宇宙のラーメン屋台、部屋に現われた巨岩の話のほか、人間と地球外生命との関係を描く表題作が特に印象的。「冬の時代」は雪に包まれた未来を描くポストアポカリプスもの。作者が椎名誠『水域』オマージュだと述べていて、私は未読だけどなるほどみんな大好き不思議生物環境を旅する話だ。水、氷ときてもう一方には暑熱のオールディス『地球の長い午後』を思い出す。「たのしい超監視社会」はオーウェルパロディで、監視社会をストレスフルなものではなく、監視相手と友達になったり相互監視に報酬をもたせることで、積極的に監視社会に協力する状況を設定してみるもの。明るいディストピアのアイロニー。強権的な監視社会のその後の姿、かも知れない。

「人間たちの話」、地球外生命とは何かという問いを表題通り「人間たちの話」として描いていて本書でも一番良かった。なにより、「地球のすべての生物は、およそ三八億年前に生まれた単一の細胞の子孫である」ということへの驚きと不可思議さというのは私も抱いていたものだったからだ。それと共感性に欠ける主人公の科学者と親に捨てられた少年が科学の言葉でコミュニケーションをとれる関係が良かった。地球生命に他者はありうるか、という問い、他人と自分の共有しうるものと地球の生命の孤独を絡めて、表題の言葉が印象的に響く。

「宇宙ラーメン重油味」はちょっとレトロなSF風味があってどことなく草上仁的な軽快なSF短篇で良い。次の「記念日」はマグリットの同題作品を踏まえたもので、リアクションはほぼないながら部屋に現われた岩はじっさいに主人公の家族で看病してるっていう変な話。雑炊が勝手に冷蔵庫に入っていたというのもそうだけど、部屋にないと明言されてる洗面器がその後寝込んでる主人公の枕元に置かれていたりする。アポトーシスの話と絡んで彼の死を予期した岩が助けに来た話で良いのかな。なんとなく感じてたけど、方言らしい「うるかす」という言葉が使われてるしやはり北海道が舞台だろうか?

最後の「No Reaction」はデビュー前のウェブ投稿作品らしい。透明人間とあるネタを絡めた短篇だけど面白いところはネタバレになるな。ところで「人間たちの話」の次の「宇宙ラーメン重油味」で地球外生命が現われ、その次とは「記念日」は主人公が30歳で共通し、「記念日」と反応を返さないことで「No Reaction」が繋がり、この話のラストから後書きの冒頭が繋がっているように、明らかに短篇の何かの要素でしりとり、リレー的な仕掛けがあると思うんだけど意図されたものだとしたら「冬の時代」からも何か繋がりがあるかも知れない。

一度も年刊傑作選に収録されたことがないのでこれまで作品を読んだことはなかったと思うんだけど、前から積んでる『横浜駅SF』のほうもそのうち、と思っている。

宮澤伊織『裏世界ピクニック5』

百合ホラーSFシリーズ五巻目、鳥子の告白を経ての空魚のヘタレぶりを描いたり、見る者こそ自分自身のことが見えないと一人称視点の死角を生かしたり、ラブホ女子会のコメディからマヨイガで過ごす完結した二人を見つつ、最初の敵と再遭遇。「ポンティアナック・ホテル」は鳥子に迫られるなか二人きりでラブホ女子会に雪崩れ込むのを阻止しようと小桜茜理夏妃を加えて五人で開催することになった顛末で、百合コメディとしてはたいへん楽しいパートになってて、説明の曖昧さのせいで夏妃のなかで空魚が性豪の印象になってるのが笑う。

裏世界で出会った犬と老婦人のエピソードの二人だけで完結している世界を作ってそこに暮らしているというのは、ある意味で空魚と鳥子にとってのロールモデルでもあるような形に見える。百合的にはやがて君になるの喫茶店の二人というか。犬と老婦人にしてちょっとずらしてるけど。衣装替えシーンの挿絵が欲しかったけどあの二人を絵にしないわけにはいかないな。狩猟で肉をゲットしたとして、紅茶とかはどこから手に入れてるのかと思うけど、マヨイガだから生活必需品も自然に湧き出てくるのかも知れない。八尺様が再登場したけど、もしかすると肋戸救出篇もそのうち書かれるのだろうか。謎が残ってるしそういう含みはある。

宮澤伊織『裏世界ピクニック6』

百合ホラーシリーズ第六弾、初の長篇ということで「劇場版」を意識して、寺生まれのTさんという突然現われ一喝して怪異を除霊してしまうギャグ的な存在が今作では裏世界との繋がりを切断される脅威となる話で、ストルガツキー兄弟の『ストーカー』の土台にレム『ソラリス』をやるという趣向を感じる。前巻から引き続き空魚の他人に向き合うという課題が展開されているけれど、これは裏世界が恐怖という感情やネットロアという物語の形式の「インターフェース」を通じて人間とコンタクトしようとしている『ソラリス』的テーマとも繋がっていて、空魚も裏世界も人間との向き合い方を探っている。百合が俺を人間にしてくれたという作者の有名な言葉があるけれど、そうした人間と向き合うことというのをその「百合」を通じて展開していくところに作者にとっての必然性があるんだろうし、それがハマった実話怪談を通じてなされるところにも作者の恩返しという側面が窺える。恋愛が絡む鳥子とは別に友人・仲間の茜理との関係も重要、という感じ。他人に興味がない人間が自分がハマった多くの物語あるいはフィクションを通じて他人との回路を探っていくというのはなかなかオタク的なコミュニケーションとも思うし、空魚の言うことには私も読んでてめちゃくちゃ身に覚えがある。

アパートの地下の「ちくわ大明神」みたいな突如無関係な言葉が挾まるのにスルーする会話が結構怖かった。ドゥルーズとかラカンとか引用する文化人類学のくだり、ツイッターでバズってたのを読んだ覚えがある。しかしまあ読んでると茜理のセリフに富田美憂の声がめちゃくちゃ聞こえるようになったし、あんな子供みたいななりなのに大人をやろうとする小桜さんが素敵でしたね。少女を追いかける場面、デ・キリコの絵のような雰囲気を感じた。

藤井太洋『公正的戦闘規範』

商業誌デビュー作から伊藤計劃トリビュート、書き下ろし作品等を収めた著者初の短篇集。システムエンジニアSFというかAI技術が進んだ直近未来を舞台に、テロ、植民地、保守革新分裂のアメリカなど、さまざまな分断をコラボレートしうる技術のありようを探る。『Gene Mapper』のスピンオフ「コラボレーション」のインターネットが途絶した世界にしろ「第二内戦」の保守とリベラルに分断されたアメリカにしろ、大きな分断とそれを媒介する技術というモチーフが通底している感触がある。技術の弊害といかに活用しうるかとも言い換えられるテーマ。

表題作「公正的戦闘規範」は伊藤計劃トリビュートとして発表された、中国のゲーム会社に勤めるウィグル独立派を鎮圧する部隊にいた男を主人公として、東トルキスタンイスラム国、というテロ組織によって殺戮ドローンがばらまかれた世界をいかに「公正」にできるかを描いている。主人公の名前「趙公正」は天安門で公正を叫んだ父の願いが込められているという由来がある。伊藤計劃トリビュート参加作家繋がりの仁木稔『ミーチャ・ベリャーエフの子狐たち』が「戦いの物語を創作することで、世界の暴力性をコントロールする興業化された戦争」を描いているのを思い出した。

表題作と世界観を共通するらしい「第二内戦」は、テキサスを中心とした州がアメリカ自由領邦として独立してアメリカが二つに分断され、領邦では自動機器の使用禁止や銃を全市民に貸与する保守的な社会となっていて、この領邦での金融取引にかかわるプログラムの違法使用を調査するために潜入する。コンピューターを体内に内蔵した探偵がアナクロ社会に潜入するSF冒険小説の面白さがありつつ、「巡回セールスマン問題」を解決するAIの技術がもたらすものを描く点では「常夏の夜」とも題材を共有してて作品集としての連続性が高い。ただ、アンナのリベラルの高慢さについて掘り下げが欲しかったか。

読んでてこの本はこういうことだ、という言葉を思いついた記憶があるんだけど一晩寝たら忘れてしまった。何だったんだろう。しかし表題作で「ピックアップトラック」が何度か言及されるの、伊藤計劃が「藤原とうふ店」ぽい車出すネタオマージュだと思うんだけど、ネタがわからない。

高島雄哉『ランドスケープと夏の定理』

創元SF短編賞受賞作とその続篇二作による「知性定理」をめぐる連作集。解説にあるように知性の相互不理解を描くレムと反対の、知性は相互に理解可能なだけでなく未来の理論を現在にも持ち込めるという超理論をベースにどでかい風呂敷を広げまくる理論派SF。この知性定理をベースに、ラグランジュポイントに浮かぶ実験施設で小さな別の宇宙を捕まえてそれを計算機にしたり、主人公から分離した仮想人格を妹っていうことにしたり、姉の仮想人格を兆の単位に増殖させたり、アニメのSF考証などをやってきた作者らしい派手なアイデアがバカスカ出てくる。

理論を理解できてるか怪しいけど、相互に理解可能で時間的先後関係も乗り越えられるとなると、知性・理論とは非常にメタ的な何かになる、というか逆にそういうものとして知性を定義しているのかも知れない。また、小さな別の宇宙を研究室に保持して、それを計算機として使うっていうアイデアがあるんだけど、これってその宇宙での物理法則の働きそのものを計算として捉えてる感じだろうか。私たちの宇宙でたとえばものを落とした時、重量物をある空間に置くことを入力として、落ちて地面にぶつかってとまる、というのが演算結果というか。宇宙という計算機。そういうアイデアSFの濃度とともに、世界的天才の姉に使われるシスコン弟と、傍若無人なブラコン姉、自分の分身の妹とかなんかそういうラノベ感ともまた違うオタクっぽさのあるキャラ造型で進んでいくところも特色だろう。知性を希望として捉える志向が印象的な一作。

ただ、結婚して何の疑問もなく妻や子が夫の姓になる箇所は気になった。グリーンランドが故郷とあったけどデンマーク国籍だとしたら夫婦別姓制度はあるし、あえて同姓にしたのかも知れないけどそこら辺何も書かれてなくて、日本での感覚のまま書かれてるようにも見えた。

門田充宏『記憶翻訳者 いつか光になる』

創元短編賞受賞作「風牙」を始まりとする連作集の単行本から新規に四篇追加して二冊に再編集された記憶翻訳者シリーズ第一巻の一つ目。過剰共感能力と記憶翻訳、疑験都市といったSF設定のなかで記憶と感情という私と他人の境界をめぐるドラマが描かれるSFミステリ。過剰共感能力とはミラーニューロンの働きの過剰で他人の感情を自分のものと混同してしまい、強度のものでは自他の区別がつかなくなる。共感ジャマーによってそれをコントロールした主人公珊瑚は、その共感能力によって人の記憶を他人にも読めるように翻訳する技術のエキスパートとなった。本作はその珊瑚の勤める会社九龍が開発している記憶翻訳技術やさまざまなファンタジーの住人の体を体感できる仮想の世界といったテクノロジーのうえで巻き起こる事件の謎を探っていくSFミステリといえる。記憶翻訳と疑験都市というアイデアによって私と他人のほかさまざまなアプローチがある。

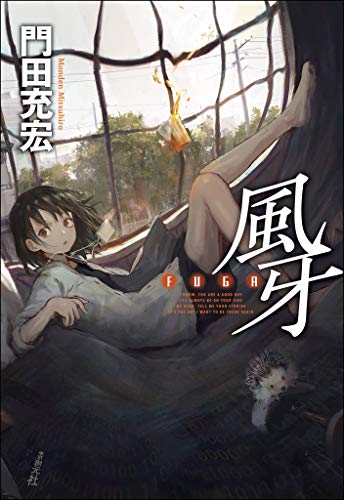

デビュー作「風牙」は、死期が迫っている九龍の社長不二が昏睡し、その記憶に潜っていくことで彼の昏睡の謎と愛犬との思い出に触れる犬小説。過剰共感能力が他者を自己と混同してしまう「閉鎖回廊」と、未完成な技術のせいで自分の記憶が自分のものと感じられなくなった「いつか光になる」は記憶と自他の区別をめぐってまさに対照的なテーマになっていて、後者が新しく書かれた必然性が明確だ。「いつか光になる」の作中作が「いつか私になる」(「やがて君になる」を思い出させる)と題されているのは、記憶と感情という私の根拠をめぐるものが曖昧になるところにドラマがある所以。過剰共感能力という障碍で人生にさまざまな欠落がある人たちと、技術によって得たもの得ようとしたもの得られなかったものについて、事件の謎と心の物語が重なった普遍的な魅力のあるエンターテイメントになっている。

しかし、共感能力が他人の感情を推測ではなくテレパシーのように直接把握できるという根幹設定はやっぱり説明できるロジックがなかったのか気になった。ここを飲み込まないと話が進まないけど。関西弁で喋り倒す主人公は別人の視点の時切り替えがわかりやすいのはなかなかの利点。あと記憶翻訳と疑験都市という二つの主要設定が似ていながら実は微妙に違う感じがして話としては面白いけど設定が頭のなかでなんかうまく繋がらない感じがある。

門田充宏『記憶翻訳者 みなもとに還る』

記憶翻訳者シリーズ第一巻その二。作中の団体が自己と他者の区別のない起源への帰還を主張するけどそれはまんま本作の主軸の逆になってて、本作は親子、つまり人間が生まれること、私という存在が他から確立されて生きるその時間をめぐる物語になっている。「流水に刻む」は疑験都市に現われた正体不明のいたずら少年をめぐる親子の物語で終盤では最近も現実に起きた出来事を思い出させる。これが父子関係だとすれば「みなもとに還る」は母子関係の話になってて、死後の生をめぐっても照応関係があるか。みなもと、には親子関係の意味も感じられる。「虚の座」は珊瑚の父の罪の物語で、ここではあまり終わった感じがなくて原本の『風牙』だとこれが最後になってたのはシリーズの区切りとしてやや収まりよくない感じだから本書で後日談を加えてあるのは良い。それでも不二や父のことなど、あまり区切りがついた感じはないけど二巻目は既に出ている。

長谷敏司の『風牙』版の解説は文庫版とは違ってて、表題作について猫に後れを取っている犬SFのオールタイムベスト級の傑作だといい、身近な異種知性としての犬の素晴らしさを熱弁する様子が読めるので一読の価値がある。

松崎有里『イヴの末裔たちの明日』

創元日本SF叢書で「短編集」と副題が付くのは連作形式でない短篇集のことかと思うけど、本書の幾つかの作品には直接の繋がりがあったりする。多くが男性を主人公に科学的好奇心を主調としながら、表題作と最後の作で女性の側から応接する構成が印象的。最初の牢獄でタイムマシンを作る「未来への脱獄」はややピンとこなかったけれども、次の「人を惹きつけてやまないもの」は120ページほどの中篇で、言ってみればサイモン・シンの『フェルマーの最終定理』と『暗号解読』を「ビール(予想or暗号)」の一語で繋げたような構成を採る。「ビール予想」を解こうとする21世紀の数学者パートと、ビール暗号を解こうとする19世紀のトレジャーハンターという直接繋がらない両者を交互に語りながら、謎の解明に突き進む男の業を描いててとても読ませる。シンの両著を読んでるとあの話か、とわかりやすいし逆にここからそっちに行く手もある。ただ、未解明に終わる上21世紀パートはUFOが現われ話が発散的になって、オチがつく話にはなっていない。

その次の表題作はAI技術の発展によって多数の人間が技術的失業に陥った社会におけるフィクションとしての生きがいを描いたもので、古典的なようで現代的でもある好SF短篇といった感じ。「まごうかたなき」は古い日本を舞台に、人を食う怪異を退治するために立ち上がる村人たちと、彼らに武器を提供する介錯人を描いたもので、短篇としてまとまりは良いけどここに収録された意味はなんだろう。そして「方舟の座席」は、表題作のタイトルの由来は今作にあるとも思える一作。

ここで明示しないけど直接繋がりがある諸作以外にも、最後まで読むと最初に「未来への脱獄」が置かれているのも短篇集としての意味がきちんとあるように見える。

しかし「人を惹きつけてやまないもの」に出てくる、ABC予想の証明のために作られたという宇宙際タイヒミュラー理論、以下のような代物らしい。

宇宙際タイヒミュラー理論は手強かった。ここでいう宇宙とは数学を行う舞台である。通常の数学はひとつの宇宙内ですべて完結するのがあたりまえで、そこに疑問を呈した者はこれまでだれもいなかった。ボーヤイとロバチェフスキーが独立に非ユークリッド幾何を生み出す前はだれも平行線が交わる可能性など思いつきもしなかったのと同じである。宇宙際タイヒミュラー理論 では複数の宇宙を設定し、問題を解くためにその宇宙のあいだを行き来する。宇宙際の際とは、この行き来することを意味する。学際領域などというときの際と同じ用法だ。(98P)

この証明のために異なる宇宙を行き来するという突飛な手法、これ完全にニンテンドー64でマリオストーリーを最速クリアするのに電源入れたままゼルダの伝説カセットを抜き差しするやつじゃない? 発想おんなじじゃない? ゲームのリアルタイムアタックやめちゃくちゃなやりこみはその世界の理を追求する点で物理学に似てくるとはよく思ってるんだけど、ABC予想の証明とマリオストーリーの攻略で似た発想に出会うとは思わなくてかなり驚いた。専門的には全然違うよっていわれそうだけど。

news.denfaminicogamer.jp

久永実木彦『七十四秒の旋律と孤独』

ロボットだけが動ける超次元航法の間隙の時間での戦いを描いた創元SF短編賞受賞の表題作と、その「マ・フ」というロボットが人間のいない惑星で自然を観測しつづける一万年のあと、人間と出会うことで巻き起こる事件を描いた連作を収める、螺旋的構成の連作集。表題作の鮮やかさは以前にも書いたけれど、ここでのマフの名前や角笛という音楽的モチーフ、その他さまざまな描写が以後のマフクロニクル連作でも随所に異なった形で配置されており、序章のモチーフを変奏しながら始まりに戻っていくような印象を与えるものになっている。読めばわかるものから私も気づいてないものもあるだろうし、その詳細はここには書かないけれども、時間が経過するなかで人間とマフの立場がお互い入れ替わるように描かれながら、決まったことだけを続ける機械がさまざまな経験を経て変わっていくロボットと人間の関係がある。生命としての人間と、無尽蔵なエネルギーを内蔵する観測者としてのマフのズレを描いて、人間性の寓話のような古典的な趣きがある。

マフも口頭で喋るし体内機構の可換性もなくてそこは人間にも近い個性があったり、解説にもあるように人間の映し鏡のようで、事実その立ち位置は入れ替わっていく。螺旋というのはマフのエネルギー源でもあるけど、表題作のあとにこの言葉を加えることで全体の構成が組まれたのかな、というキーワードになっている。ロボットの設定など随所がレトロ調なところもあり、表題に感じられるように叙情的なSFという印象が強い。そして猫SFでもある。

石黒達昌『冬至草』

書き下ろしとSFマガジンに出た一作以外は文芸誌に発表された作品で、うち一つは芥川賞候補作を収める異色の作品集。癌治療に携わる医者による医療・生物学SFと言える作風で架空の病気、現象をたどる面白さとともに戦争、北海道炭鉱の強制連行などの歴史も描き込まれている。冒頭「希望ホヤ」は三十ページほどで著者の作風をさらっと示すような一篇で、神経芽細胞腫に冒され死期を待つばかりといわれた娘が、ある珍しいホヤを食べるとみるみる回復していき、父はそのホヤから抗癌作用を抽出しようとするけれども難航する。娘と人類を天秤に掛ける「悪魔」の話。

表題作「冬至草」は北海道で見つかった放射能を帯びる植物の謎を探っていく話で、その植物はじつは人の血を吸って輝く特性を持っていて、研究していた戦前の人間が血を与え続けてどんどん衰弱していった様子が次第に明らかになっていくという怪奇生物学SF。そこに戦前日本の朝鮮人強制連行の歴史や、兵器開発の一環として研究が認められたことで戦後に記録が残らなかった皮肉などもありつつ、「放射能を貯め込んで積極的に死を迎える生物の必然が分からなかった」という困惑を経て、冬至草の恐るべき可能性に到達する。

この二作は人間の行いで絶滅してしまったかも知れない生物を描きながら、癌という厄介な病や生物を利用した兵器という、医療にも兵器にもなる科学という営みの様相を描き出していくのが感じられる。

「月の・・・・」は、自分にしか見えない手のひらの月、という他人と共有不可能な狂気じみた幻想を主軸にしながら、他人の狂気のなかに潜む歴史を垣間見る瞬間を描いている。公園で出会う月が見えるらしい老人は認知症を患っている様子だけれど、うわごとのような言葉には満洲、戦争、捕虜、地雷といった言葉が散りばめられていて、戦争の傷跡が月の光のなかに照らされるのは表題作にも通じる。

書き下ろしの「デ・ムーア事件」は、「月の・・・・」を踏まえて書かれたような印象がある。自分にしか見えない火の玉という明暗入れ替わった現象を描いているのもそうだけれど、精神的な病気かと思っていたらウィルス兵器の可能性という方向に向かっていくからだ。狂気、病と戦争の要素は随所に窺える。

芥川賞候補になった「目をとじるまでの短かい間」は、都会から戻って実家の病院を継いだ医者の男が大腸癌で死んだ妻の検体を製薬会社からの引き渡し要求に応えないでいる日々、一人娘とともにさまざまな患者たち、あるいは死を間近に見ながら終末期医療の様子を叙景するといった塩梅の静かな一篇。

「アブサルティに関する評伝」は細胞増殖に関するノーベル賞級の発見を報告したアブサルティという科学者がその実、実験データを捏造していたことに同じ研究所で親しい間柄だった語り手が気づいて、という作品で、しばらく前の日本の事件とも酷似した内容でなかなか驚かされる。しかしアブサルティのデータ捏造に対する考えは言ってみれば確信犯、思想犯ともいえるもので、科学においては結論が正しければ過程はどうでもよいとする意見を持っていた。「科学を作った天才は、科学的思考に優れていたというより、むしろ直感に優れていたんです」276P。手続きと結果に対する考え方に真っ向から叛逆する思想犯としてのデータ捏造。科学の営みをさまざまに描いてきて最後にこれが置かれているというのは、その科学の営みそのものをいったん相対化して突き放してみせる仕掛けのように見えた。

日本で最高のSF作家に石黒達昌を挙げる石黒達昌ファンブログ管理人伴名練による傑作選が来月出るとのことで、本書からは三作が収録予定。私はまだ『人喰い病』と本書しか読んだことがないので紙では入手が難しくなっている作者の再刊は喜ばしい。まあ電子ではおそらく全小説が読めるんだけど。